「国家公務員は激務と聞いて、働き続けられるか不安」「ブラック・ホワイトな省庁を知りたい」など、就職の検討にあたって疑問を持つ方もいるのではないでしょうか。

国家総合職(キャリア官僚)・国家一般職ともに、ブラックな働き方を強いられる職員が多くいるのは事実です。一方で、年間を通して常に忙しいわけではなく、働き方改革も着実に進められています。

本記事では、元国家公務員の筆者が、国家公務員は激務か、激務省庁ランキング、激務になりやすい理由などについて、7年間の勤務経験と最新データを踏まえて徹底解説します。

国家公務員の実態を深く理解し、後悔しない就職の判断ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

\ 公務員のリアルな職場環境が分かる /

国家公務員は激務の傾向がある

国家公務員は、国家総合職・国家一般職ともに国全体の政策に関わる大きな役割を担っており、どうしても激務になりがちな仕事です。

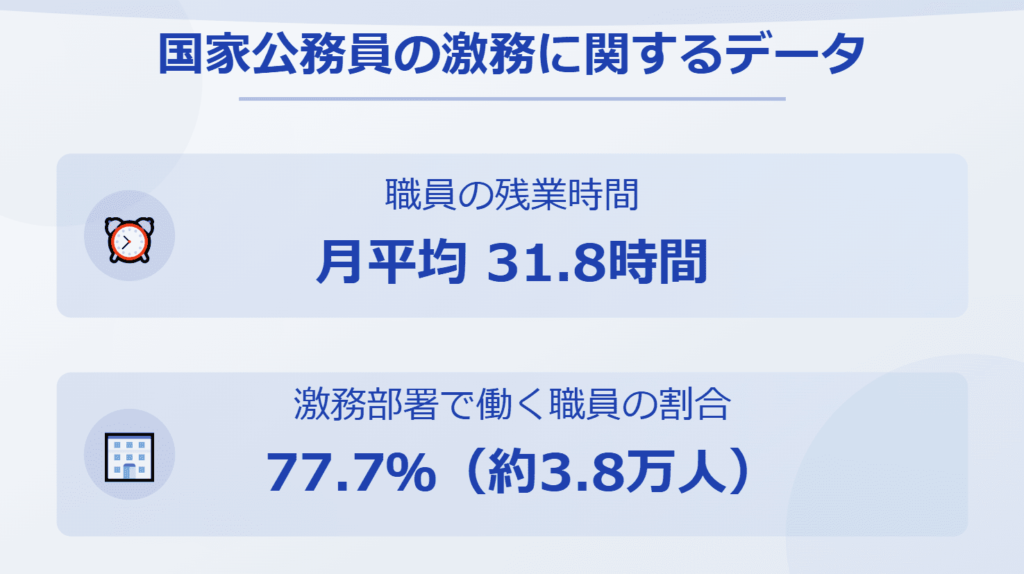

ここでは、国家公務員の平均残業時間や、激務部署で働く職員の割合に関するデータを紹介します。

職員全体の平均残業時間は高止まりしている

人事院が実施した調査によると、霞ヶ関の各省庁で働く国家公務員の平均残業時間の推移は以下のとおりです。

| 調査時期 | 月平均の残業時間 | 年間残業時間 |

|---|---|---|

| 令和4年 | 31.9時間 | 383時間 |

| 令和5年 | 32.5時間 | 391時間 |

| 令和6年 | 31.8時間 | 382時間 |

※参照:人事院「国家公務員の平均年間超過勤務時間数、国家公務員の超過勤務時間の時間階層別職員割合」

国家公務員の月平均の残業時間は30時間以上と高止まりしており、激務になりやすい状態といえます。令和6年の調査でも、国家公務員の平均残業時間は月ごとで31.8時間、年間で382時間です。

また、本調査は霞ヶ関全体の残業時間を示しているもので、国会対応や法律改正などを担当する部署の残業時間は平均値をさらに上回ります。

なお、厚生労働省の調査によると、パートを除く民間労働者の月平均の残業時間は13.5時間です。仕事の分野や集計方法が異なるため厳密な比較にはならないものの、国家公務員は民間と比べても忙しい傾向にあります。

参照:厚生労働省「毎月勤労統計調査 令和6年分結果確報」

激務部署で働く職員が多く存在している

霞ヶ関には、激務部署で働く国家公務員が多く存在しており、プライベートの予定を立てにくい働き方を強いられています。

霞ヶ関で働く国家公務員(約4.9万人)のうち、「他律部署」と呼ばれる激務部署で働く職員は全体の77.7%(約3.8万人)です。

他律部署とは、突発的に発生する仕事が多く、みずから業務の量や時期を決められない激務部署です。他律部署は通常の部署より残業の規制がゆるく、忙しいときは以下のように原則となる残業上限を超えた働き方が認められています。

| 部署の種類 | 残業上限 |

|---|---|

| 通常の部署(原則) | ・月45時間以下 ・年360時間以下 |

| 他律部署(例外) | ・月100時間未満 ・年720時間以下 ・2~6ヶ月平均80時間以下 ・月45時間超は年6ヶ月まで |

さらに、他律部署では、通常より高く設定された残業上限を超えて働く職員が28.5%(約1.1万人)を占めています。

各データから分かるように、省庁・職員全体の残業時間でみると、霞ヶ関の国家公務員は激務の傾向がある仕事といえます。

参照:人事院「上限を超えて超過勤務を命ぜられた職員の割合等について」

国家公務員の激務省庁ランキング

国家公務員が激務かどうかは、省庁によっても大きく異なります。オープンワーク株式会社の調査によると、国家公務員の残業時間をもとにした激務省庁ランキングは以下のとおりです。

| 順位 | 省庁名 | 月の残業時間 |

|---|---|---|

| 1位 | 財務省 | 72.59時間 |

| 2位 | 文部科学省 | 72.43時間 |

| 3位 | 経済産業省 | 70.16時間 |

| 4位 | 総務省 | 61.48時間 |

| 5位 | 内閣府 | 60.68時間 |

| 6位 | 警察庁 | 58.56時間 |

| 7位 | 外務省 | 58.13時間 |

| 8位 | 環境省 | 54.06時間 |

| 9位 | 衆議院 | 50.86時間 |

| 10位 | 国土交通省 | 50.40時間 |

| 11位 | 海上自衛隊 | 49.77時間 |

| 12位 | 農林水産省 | 48.06時間 |

| 13位 | 金融庁 | 47.29時間 |

| 14位 | 防衛省 | 46.69時間 |

| 15位 | 厚生労働省 | 45.76時間 |

| 16位 | 陸上自衛隊 | 32.88時間 |

| 17位 | 海上保安庁 | 31.35時間 |

| 18位 | 航空自衛隊 | 29.84時間 |

| 19位 | 検察庁 | 28.86時間 |

| 20位 | 法務省 | 26.05時間 |

| 21位 | 会計検査院 | 24.72時間 |

| 22位 | 特許庁 | 20.72時間 |

| 23位 | 国税庁 | 17.86時間 |

| 24位 | 裁判所 | 9.15時間 |

霞ヶ関で働く国家公務員の激務省庁ランキングをみると、1位は財務省で月の残業時間は72.59時間です。2位は文部科学省で月の残業時間は72.43時間、3位は経済産業省で月の残業時間は70.16時間と続きます。

全省庁の予算を査定する財務省と、多数の法律や事業を所管する文部科学省・経済産業省は、超過勤務の原因である国会対応の機会が多く、どうしてもブラックな働き方になりやすい省庁です。

一方で、残業時間が少なくホワイトな傾向にある省庁には、特許庁や国税庁、裁判所などが並んでいます。なかでも特許庁は、転職サイトの口コミでも休暇の取りやすさや風通しの良さなどが評価される傾向にある省庁です。

ただし、各省庁の忙しさは年によって変化し、同じ省庁のなかでも部署や仕事内容によって働き方は大きく異なります。ランキング上で残業時間が少ないからといって、ホワイトな働き方ができる楽な省庁とは限りません。

国家公務員や各省庁の働き方が自分に向いているかを判断するためには、ランキングのみにとらわれずに、仕事の中身を深く理解することが重要です。

\ 自分に合った就職先・省庁が分かる /

国家公務員が激務・ブラックになりやすい理由

国家公務員が激務でブラックな働き方になりやすい理由には、以下の3つが挙げられます。

- 国会対応の準備や待機の時間が長いため

- 突発的な対応が生じやすいため

- 事務作業が膨大でミスが許されないため

それぞれの内容を詳しく解説します。

国会対応の準備や待機の時間が多いため

国家公務員は、国会会期中に国会答弁の準備や待機を求められ、毎週のように長時間勤務をする場合があります。

国会議員から質問の事前通告が出される時間が遅いと、答弁の作成に取りかかれず、作業が深夜に及ぶ場合も少なくありません。事前通告の内容が明確でないときは、一つの質問に対して大量の答弁を作成するよう指示されることもあります。

令和7年に内閣人事局が実施した調査によると、すべての答弁作成に着手可能となった時刻の平均は18時32分、すべての答弁作成が完了した時刻の平均は25時48分でした。

国会の山場は毎年1〜3月、10〜12月であり、期間中は多くの職員が激務を強いられています。

参照:内閣人事局「国会対応業務に関するデータ集計 結果」

突発的な対応が生じやすいため

自然災害やコロナなど緊急事態への突発的な対応が生じやすいのも、国家公務員が激務になる理由の一つです。

緊急事態の際には、緊急性が高まるほど急ぎの対応を求められ、勤務時間が大幅に増える傾向にあります。

例えば、コロナ禍では、国民の命と健康を守るために霞ヶ関全体で業務量が増加し、なかには月の残業が300時間を超える職員もいました。過酷な働き方の表現として「ブラック霞ヶ関」の見出しがニュースに出たこともありました。

突発的な対応は一時的ではあるものの、対応が終わり事態が落ち着くまでの間は厳しい働き方になります。

事務作業が膨大でミスが許されないため

国家公務員の主な仕事である事務作業は、作業量が膨大でミスが許されないため、激務の大きな原因になっています。

予算や法律などは国民の生活に直結する重要な業務であり、過去の文献を徹底的に調べながら丁寧に作業する必要があります。また、情報の機密性が高い作業が多く、他部署との共同作業や外注による効率化に限界があるのも特徴です。

予算や法律のプロジェクトは数ヶ月で業務が落ち着く場合が多いものの、期間中には夜遅くまでの勤務を求められます。

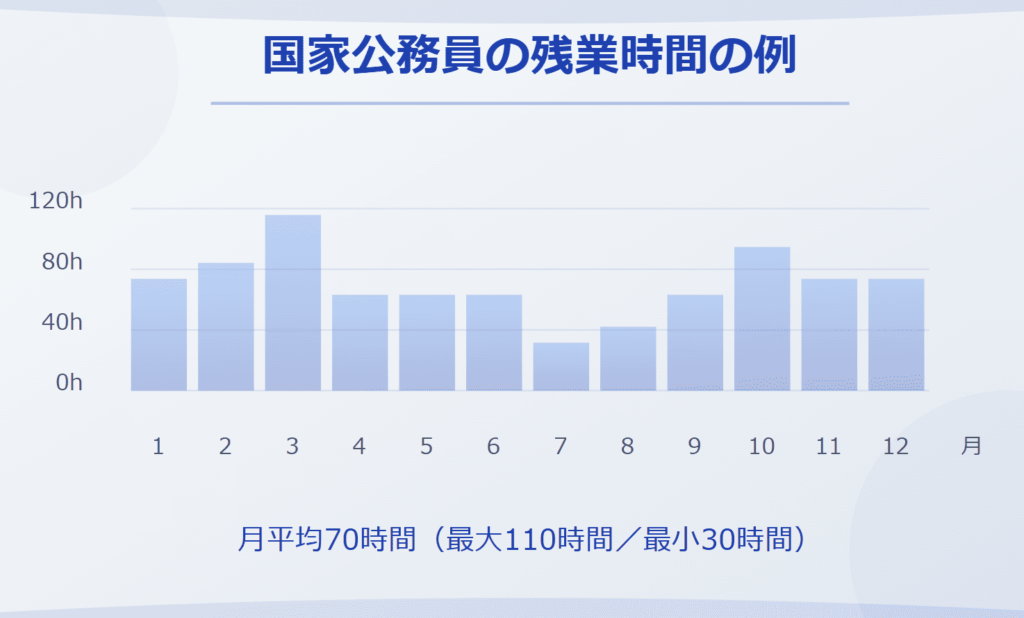

【経験談】国家公務員の激務に関する事例

国家公務員の激務に関する事例として、元国家公務員である本記事筆者の残業時間を紹介します。

年間の残業時間とその理由をまとめると、以下のとおりです。

| 月 | 残業時間 | 最大の残業理由 |

|---|---|---|

| 1月 | 70時間 | 国会 |

| 2月 | 80時間 | 国会 |

| 3月 | 110時間 | 国会 |

| 4月 | 60時間 | 政策の企画・立案 |

| 5月 | 60時間 | 政策の企画・立案 |

| 6月 | 60時間 | 政策の企画・立案 |

| 7月 | 30時間 | 通常業務 |

| 8月 | 40時間 | 予算対応 |

| 9月 | 60時間 | 予算対応 |

| 10月 | 90時間 | 国会 |

| 11月 | 70時間 | 国会 |

| 12月 | 70時間 | 国会 |

| 月平均 | 70時間 | ー |

上記のように、残業時間がもっとも多かったのは3月の110時間、少なかったのは7月の30時間、月平均は70時間でした。当時配属されていたのは残業上限がゆるい他律部署であり、国会対応や政策立案による残業が比較的多いパターンにといえます。

特に、10月〜12月、1月〜3月は国会対応で例年非常に忙しい傾向でした。平日の夕方から急きょ対応を求められる場合があるため、あらかじめプライベートの予定を入れられる日が限られます。

一方で、7月〜8月は長時間勤務の原因となる業務がほとんどなく、勤務時間が大きく減る傾向にあります。そのため、年間の残業時間が多い激務部署でも、一週間程度の休暇をまとめて取得できる場合があるのも事実です。

また、国会対応は事前通告が来るまで待つだけの時間も多く、体力的にそれほど大変ではない日もありました。近年は残業代が満額支給されるため、国家総合職の入省数年目で月収が60~70万円になる職員も一定数います。

もちろん、国家公務員の激務は見直されるべきですが、残業時間からイメージされるほどきつい働き方にはならない可能性がある点は押さえておくとよいでしょう。国家公務員の実態をより深く理解するためには、公表情報だけでなく、現職や経験者の話を直接聞くことをおすすめします。

\「公務員として働く未来像」が明確になる /

国家公務員の激務を見直す動き

国家公務員は残業時間が多い状態が続いていることは否定できないものの、激務を見直すための改革も着実に進められています。具体的な動きには、以下の3つが挙げられます。

- テレワークなど柔軟な働き方を推進している

- 国家総合職・一般職ともに給料が増加している

- 育児休業の取得を促進している

それぞれ詳しくみていきましょう。

テレワークなど柔軟な働き方を推進している

国家公務員も民間と同様に、テレワークやフレックスタイム制などの柔軟な働き方を推進しています。激務になりやすい理由の一つである事務作業は自宅でできるものも多くあり、柔軟な働き方と相性は悪くありません。

例えば、各省庁ではテレワークのルール整備やチャットツールの導入、通信速度の改善などが進められています。令和6年に内閣人事局が実施した調査によると、週に平均1回以上テレワークを実施する職員が全体の29.4%を占めています。

また、令和7年度からフレックスタイム制の強化に向けて「週休3日制」が本格導入され、各職員は平日のうち1日を勤務しない日に設定できるようになっています。

このように、国家公務員の激務を見直すためのさまざまな取り組みが着実に実施されています。

参照:内閣人事局「令和5年度働き方改革職員アンケート結果について」

参照:人事院「フレックスタイム制及び休憩時間制度の柔軟化」

参照:人事院「フレックスタイム制の見直し(令和7年4月1日施行)」

国家総合職・国家一般職ともに給料が増加している

国家公務員の激務を支える給料も、国家総合職・国家一般職ともに仕事に見合った内容になるよう毎年見直されています。特に、若手職員の待遇に重きが置かれて給料が増加しているのが近年の大きな特徴です。

例えば、直近で本府省職員の初任給(残業代を含まない額)が以下の表のとおり引き上げられました。

| 採用区分 | 引上げ前の初任給 | 引上げ後の初任給 |

|---|---|---|

| 国家総合職(大卒) | 月28.5万 | 月30.1万 |

| 国家一般職(大卒) | 月27.1万 | 月28.6万 |

| 国家一般職(高卒) | 月23.2万 | 月24.8万 |

ほかにも、成績優秀者に対するボーナスの成績率(支給上限)が月給の最大2倍から最大3倍へと引き上げられるなど、幅広い施策が進められています。

働き方自体の見直しではないものの、待遇改善によって優秀な人材を確保しようとする取り組みの一つです。

参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」

育児休業の取得を促進している

国家公務員の働き方改革として、男女ともに育児休業をより取得しやすくなる施策が進められています。

各省庁の育休取得率は毎年細かく公表されており、取得率の向上に向けた取り組みに対する意識は高い傾向にあります。令和7年に人事院が公表した調査によると、国家公務員全体で女性の育休取得率はほぼ100%、男性の育休取得率は過去最高の80.9%です。

育児中には、短時間勤務や特別休暇の制度を利用できるだけでなく、制度の利用が積極的に推奨されています。ほかにも、職員の希望をもとに、育休からの復帰直後には柔軟な働き方がしやすい部署で働けるなど、さまざまな配慮を受けられます。

国家公務員は残業時間をみると激務の面はあるものの、ライフプランに合わせた働き方が年々しやすくなっている点も押さえておきましょう。

参照:人事院「仕事と家庭の両立支援関係制度の利用状況調査」

国家公務員の激務を深く理解して就職するかどうか判断しよう

国家公務員は国会対応や事務作業による残業が多く、激務・ブラックになりやすい傾向があります。一方で、テレワークなど柔軟な働き方の推進や給料の増加など、改善の動きも確かにみられます。

国家公務員を就職先として検討する際は、イメージだけにとらわれず、最新の実態を深く理解して自分に合っているか判断しましょう。

また、実際に働く職員や経験者の話を聞くことで、働くイメージがより鮮明になります。

本記事の執筆者は、国家公務員への就職に関する相談サービスを実施中です。元職員ならではの、記事には書き切れない詳しい情報の提供や、フラットな視点でのアドバイスを強みとしています。

国家公務員の働き方への理解がクリアになり、採用面接にも自信を持って臨めるよう丁寧にサポートします。詳細はリンクからご確認ください。

\ 周囲の受験生と大きな差をつけられる /

コメント