「国家総合職(キャリア官僚)は具体的にどんな仕事をするのか」「国家一般職とどのように違うのか知りたい」など、疑問や悩みをお持ちの方もいるのではないでしょうか。

国家総合職は、国の重要政策の企画立案・調整を担う魅力的な職種であり、スケールの大きな仕事ができるやりがいがあります。一方で、国家総合職の人数は限られており、仕事の魅力や実態、収入に関するリアルな情報はあまり出回っていません。

そこで本記事では、元国家総合職の筆者が、国家総合職と国家一般職の違い、仕事内容・魅力、働き方・給料の特徴などについて、7年間の勤務経験を踏まえて解説します。

国家総合職の魅力を理解し、前向きな気持ちで準備を進められるよう、ぜひ最後までご覧ください。

\ ネットにはない情報を収集できる /

国家総合職(キャリア官僚)とは

国家総合職とは、国家公務員の採用区分の一つであり、主に国の政策の企画立案や調整に取り組む仕事です。かつての国家公務員一種(国家一種)にあたり、世間では「キャリア官僚」と呼ばれることもあります。

各省庁の幹部候補として登用され、通常2年ごとに部署を異動して、省庁のジェネラリストとしてのキャリアを歩むのが特徴です。人事院の「令和5年度 年次報告書」によると、行政職の国家公務員全体の約15.5万人のうち、国家総合職の人数は約1.2万人であり、全体に占める割合は10%以下の少数派です。

国家総合職の主な業務には、以下が挙げられます。

- 重要な政策の企画立案(意思決定をする幹部を直接支える)

- 法令の改正(方向性の検討から実際の作業まで行う)

- 部局全体のマネジメント(担当の部署に仕事を振る)

- 国会議員へのレクチャーや国会答弁の作成

企画や取りまとめの部署に配属されることが多く、意思決定やマネジメントに関わるキャリアを歩んでいきます。

参照:人事院「令和5年度 年次報告書」

国家総合職と国家一般職の違い

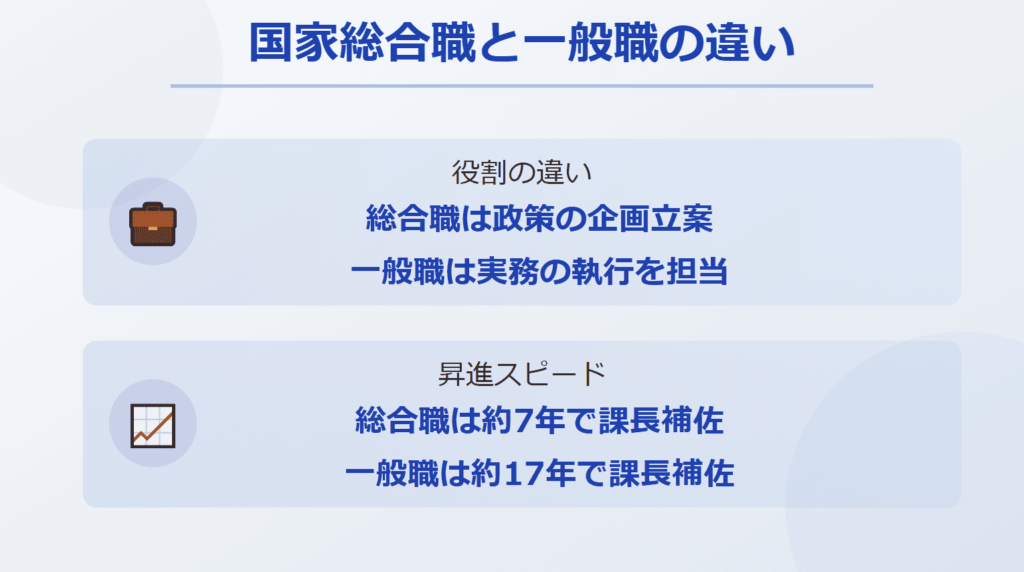

国家総合職と国家一般職は、仕事における役割や昇進のスピードに大きな違いがあります。

ここでは、元職員の視点から、それぞれの違いについて霞ヶ関で働く国家公務員を念頭に比較を行います。

仕事における役割が異なる

国家総合職は部局全体の政策を企画立案するのに対し、国家一般職は各事業や調査の設計・実行を担うなど、仕事における役割に違いがあります。

例えば、部局が担当する法律や制度に関して、国家総合職は重要な論点を整理して、1枚のペーパーにまとめていくような仕事です。具体的な検討事項の例には、以下が挙げられます。

- 部局が所管する分野の現状や課題は何か

- 課題解決のためにはどのような施策が必要か

- どういったスケジュールで取り組みを進めていくか

一方、国家一般職は主に国家総合職の職員が検討した方針を踏まえ、事業・調査レベルで検討や実務を担う仕事です。具体的な検討事項の例は、以下のとおりです。

- 事業・調査はどこを対象にして、どういった基準を設けるのが望ましいか

- 予算は具体的にどれくらい必要になるか

- 事業の実施のために自治体や企業とどう連携するか

一つの部局の中で、全体の取りまとめをする少数の国家総合職と、事業の実務を担う国家一般職という役割分担の構図があります。

昇進のスピードに差がある

国家総合職と国家一般職では、入省してから年次に合わせて役職が上がっていく昇進のスピードに大きな差があります。

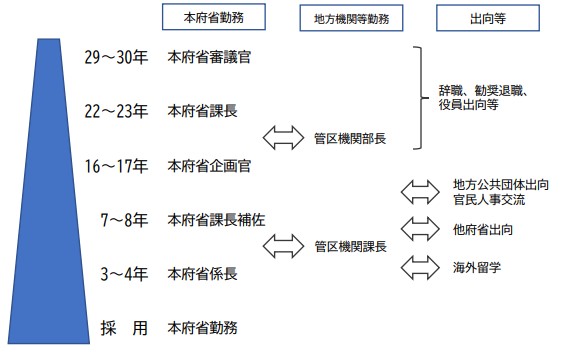

人事院の資料によると、国家総合職の年次が上がるにつれて昇進する流れは以下のとおりです。

国家総合職は2級の係員から始まり、係長昇進まで約3年、課長補佐昇進まで約7年、課長昇進まで約22年かかります。課長補佐は、担当の政策分野の実務を統括するリーダー的存在であり、国家総合職の場合には30歳頃から課長補佐になることが特徴です。

一方、国家一般職の場合は1級から始まり、係長昇進まで約8年、課長補佐昇進まで約17年、課長昇進まで約33年かかり、課長にならない方も多くいます。

基本的に、国家総合職と国家一般職では人事グループが分かれており、昇進のスピードの差は依然として大きいのが実態です。

【経験談】国家総合職の仕事内容と魅力

国家総合職の仕事内容と魅力として、以下の3つが挙げられます。

- 政策の方針を決める上流工程に携われる

- 若くして大きなプロジェクトの中心メンバーになれる

- 政治に近い位置で政策が決まる過程をみられる

筆者の経験に基づき、外部からは見えにくい仕事の面白さを具体的にお伝えします。

それぞれ詳しくみていきましょう。

政策の方針を決める上流工程に携われる

国全体に関わる政策の方針を決める上流工程、つまり大枠の意思決定に携われることが、国家総合職の仕事の大きな魅力です。

部局が所管する政策分野の大きな方針を検討する部署は、基本的に国家総合職の課長や課長補佐、係長、係員で固められています。コロナのような大きな政策課題が起きたときや、総理大臣から補正予算の検討指示が出たときなどに、政策の重要事項を急ピッチでまとめる仕事です。

政策に関する重要事項の例には、以下が挙げられます。

- 部局が目指すべき方向性や個別の課題は何か

- 必要な予算や制度改正は何か

- どのような優先順位をつけて、外部にどう説明するか

国家総合職を中心とした事務方の仕切りによってまとめられた資料が、内閣の意思決定に直接活かされます。実際に筆者の係長時代の経験として、部署のさまざまな職員の協力を得ながら作成した資料が上司によりブラッシュアップされ、最終的に省庁の大臣や総理大臣の判断に活用されたこともありました。

政策の方向性を決める大きな流れの一端に携われることが、国家総合職の醍醐味です。

若くして大きなプロジェクトの中心メンバーになれる

国家総合職の仕事の魅力には、20代・30代前半の若いうちから、予算規模の大きいプロジェクトや法改正の中心メンバーになれることも挙げられます。

国家総合職の若手職員は、部局の中でも各担当を取りまとめる部署の連絡係として配属されることがほとんどです。取りまとめの部署では上流工程に携わるのはもちろん、それを実行するために多くの部署や他省庁の職員に仕事を依頼する必要があります。

例えば、筆者が実際にプロジェクトを進めるにあたり関わった方は以下のとおりです。

- 部局内の幹部や多くの担当課の職員

- 各省庁の取りまとめの担当者

- 各自治体の担当者

- 大学教授やNPO法人などの民間有識者

- 海外の政府関係者や調査機関

プロジェクトを進める際、窓口となって外部と連絡・調整を行うのは国家総合職の係長や係員の仕事であり、窓口を担う中で自然と中心メンバーになれます。

国家公務員ならではの大きなプロジェクトを回していく実感を得られることが、国家総合職ならではのメリットです。

政治に近い位置で政策が決まる過程をみられる

内閣や与党をはじめ、政治に近い位置で大きな政策が動く姿を目の当たりにできることも、国家総合職の仕事の魅力です。国の政策はエビデンスベースで公務員がボトムアップで立案するものと、コロナ禍の経済政策のように政治的にトップダウンで決定されるものがあります。

政治的なマターは、国家総合職の中でも部局の幹部レベルのみが関わるものです。一方で、若手の職員が議論の場に同席して、細かい知識面で幹部をサポートすることも多くあります。

実際に筆者も若手ながら幹部に随行し、コロナ禍で大きな事業や予算が決定するプロセスを目の当たりにして、そのダイナミズムや機微を知ることができました。また、国会の対応時には係長・係員ながらも、自身が政府の代表者として国会議員に説明する経験を得られました。

国の政策の大きな方向性が決まる過程をみられて、ときにはその一端に携われるのは国家総合職にしか経験できない仕事の一つです。

国家総合職の働き方や給料の特徴

国家総合職の働き方や給料の特徴には、以下の2点が挙げられます。

- 残業時間は多いが時期によって差が大きい

- 給料は残業代によって大きく異なる

それぞれ詳しくみていきましょう。

残業時間は多いが時期によって差が大きい

国家総合職は基本的に毎月の残業時間が多い傾向にありますが、仕事の繁忙期と閑散期で差が大きいことが特徴です。

令和6年に人事院が実施した調査によると、国家総合職や一般職を含む国家公務員全体の月平均の残業時間は約32時間です。なかでも国家総合職は激務になりがちな国会対応や法改正の部署に配属されることが多く、何ヶ月間も月80時間を超えて残業する職員が一定数います。

一方で、国会対応などの業務があまり発生しない時期には、月平均の残業時間が30時間程度になることもあります。特に国会が閉会している7月~8月は業務が落ち着いていることが多く、夏期休暇を好きなタイミングで取れることがほとんどです。

時期によって忙しさに差があり、メリハリのある働き方がしやすい点は押さえておきましょう。

※参照:人事院「国家公務員の平均年間超過勤務時間数、国家公務員の超過勤務時間の時間階層別職員割合」

給料は残業代によって大きく異なる

国家総合職の給料は、残業代によって金額が左右されがちで、部署や季節によってもらえる額が大きく異なる点が特徴です。

令和6年に公表された人事院の資料によると、国家総合職の基本給に関する年齢別のモデルケースは以下のとおりです。

| 役職 | 年齢 | 月収 | 年収 |

|---|---|---|---|

| 係員 | 22歳 | 28万円 | 467万円 |

| 課長補佐 | 35歳 | 45万円 | 757万円 |

| 課長 | 50歳 | 76万円 | 1,292万円 |

| 局長 | – | 109万円 | 1,819万円 |

| 事務次官 | – | 143万円 | 2,385万円 |

国家総合職の係員の初任給は月収28万円(年収467万円)で、業務の中核を担う課長補佐は月収45万円(年収757万円)が目安です。

給料の金額だけみると、就職先の競合となる大手の民間企業と比べて見劣りするかもしれません。しかし、国家総合職は忙しい部署に配属されることが多く、基本給に残業代が足されるため、実際の給料は大きく上振れします。

例えば、係員の残業代は時給換算で1,500円~2,000円であり、月80時間残業をすると月収は約40万円、年収は500万円以上です。一方、月の残業時間が30時間程度の場合、月収は30万円程度にとどまることを踏まえると、季節によって収入が変動する側面が大きいといえます。

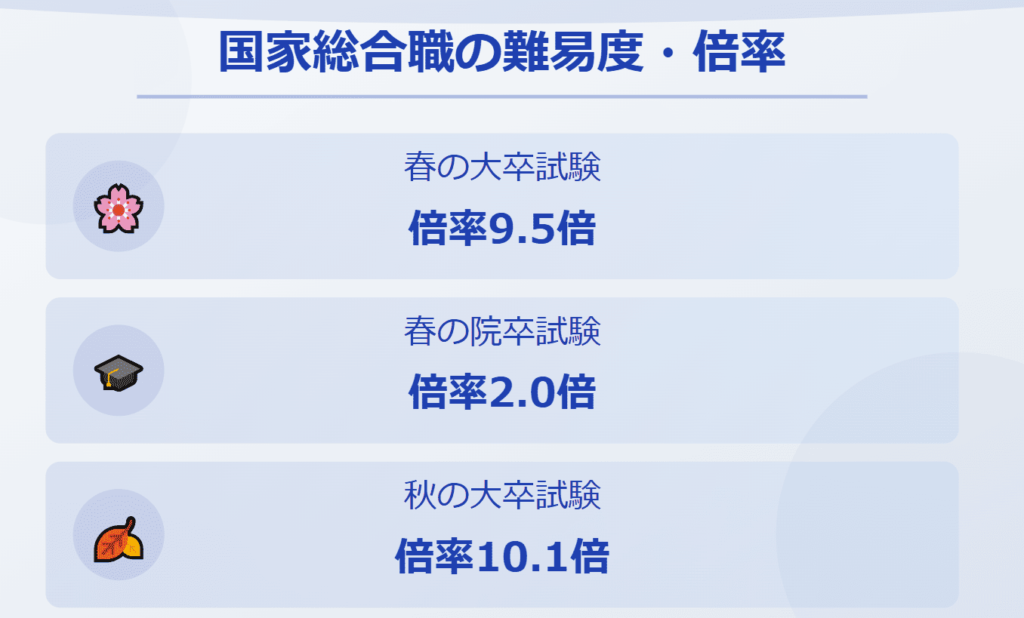

国家総合職になるための難易度・倍率

国家総合職試験は、数ある国家公務員試験の中でも特に難易度や倍率が高い採用試験です。

令和6年に人事院が公表した国家総合職試験の申し込み者数や倍率は、以下のとおりです。

| 試験区分 | 申し込み者数 | 合格者数 | 倍率 |

|---|---|---|---|

| 春試験(大卒程度) | 12,249人 | 1,285人 | 9.5倍 |

| 春試験(院卒者) | 1,350人 | 668人 | 2.0倍 |

| 秋試験(大卒程度) | 4,734人 | 467人 | 10.1倍 |

参照:人事院「2024年度国家公務員採用総合職試験(大卒程度試験) 教養区分の合格者発表」

国家総合職試験は春と秋に年2回開催され、それぞれ申し込みできます。中でも国家総合職の大卒程度の春試験はもっとも受験者数が多く、申込者数12,249人に対し合格者数は1,285人で、倍率は9.5倍と高いのが実態です。

また、試験に合格してから各省庁の面接(官庁訪問)で採用される倍率は3倍程度であり、国家総合職になる難易度は全体として高いといえます。

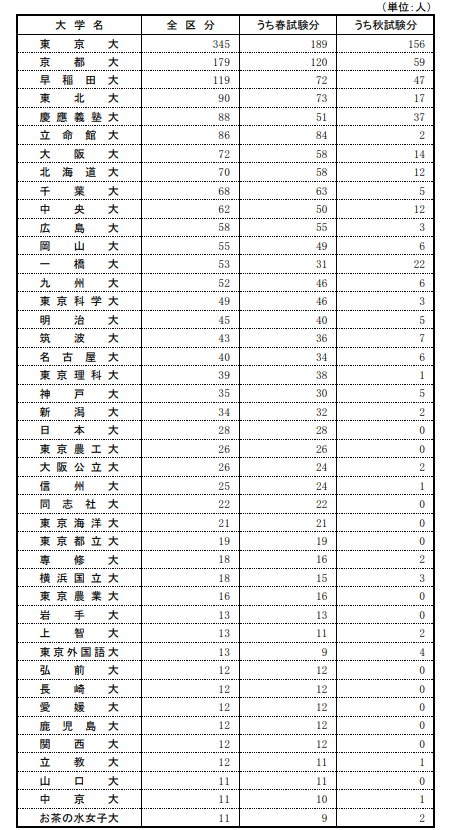

国家総合職の出身大学

国家総合職は試験や面接の倍率をみると難易度が高いといえるものの、合格・採用された方の出身大学は幅広く分布しています。

人事院主催の試験について、合格実績のある主な大学は以下のとおりです。

上記はあくまで10人以上合格した大学に絞ったものであり、実際にはさらに多くの大学から国家総合職の合格者が出ています。東京大学を中心とした難関大学出身者が多いものの、さまざまなレベルの大学で合格者が出ていることがポイントです。

また、官庁訪問での採用についても、例えば環境省の国家総合職事務系の内定者パンフレットをみると、以下のような大学から採用されていることが分かります。

- 神戸大学

- 横浜国立大学

- 関西大学

- 千葉大学

- 東京外国語大学

かつて国家総合職試験は東大・京大出身者が大半を占めていた時代もありましたが、近年はその傾向が薄れつつあります。難易度は高いものの、試験対策と面接準備をしっかりと行えば乗り切れる可能性が十分にある試験です。

※参照:環境省「令和6年度環境省総合職事務系「内定者の声」

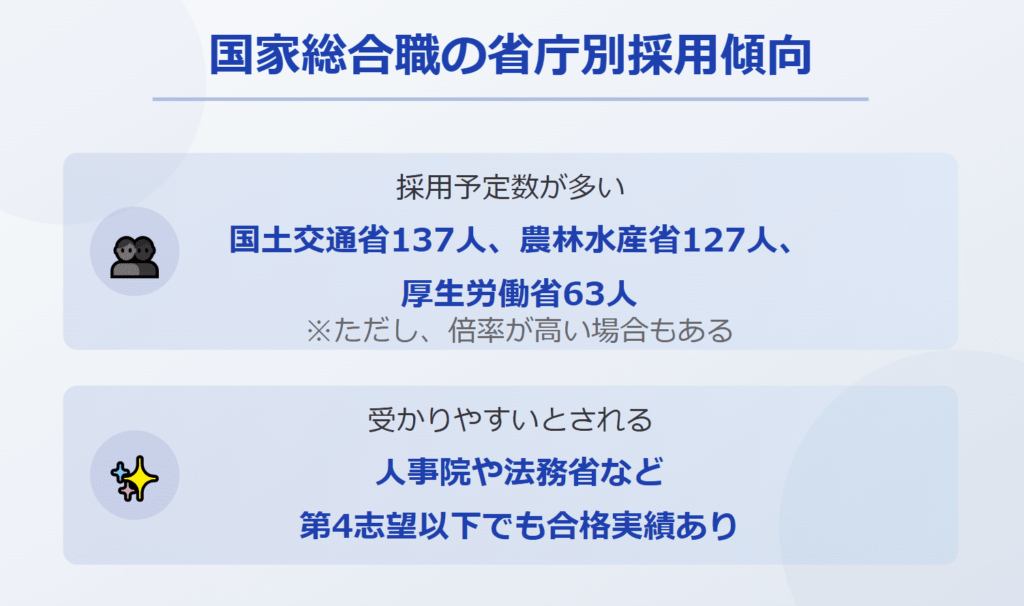

国家総合職に受かりやすい官庁一覧はある?

国家総合職に受かりやすい官庁として、共通基準に基づく一覧はありません。一つの参考として、毎年の採用数が多い省庁は多くの訪問者に門戸が開かれていると考えられます。

2025年度の各省庁の採用予定者数一覧は、以下のとおりです。

| 府省庁名 | 採用予定者数 |

|---|---|

| 人事院 | 8人 |

| 内閣府 | 16人 |

| デジタル庁 | 6人 |

| 警察庁 | 35人 |

| 金融庁 | 15人 |

| こども家庭庁 | 3人 |

| 総務省 | 57人 |

| 法務省 | 41人 |

| 外務省 | 36人 |

| 財務省 | 42人 |

| 文部科学省 | 31人 |

| 厚生労働省 | 63人 |

| 農林水産省 | 127人 |

| 経済産業省 | 56人 |

| 国土交通省 | 137人 |

| 環境省 | 30人 |

| 防衛省 | 35人 |

各省庁の採用予定者数をみると、農林水産省や国土交通省、厚生労働省などの採用予定者数が多くなっています。

ただし、上記の人数には事務系だけでなく技術系、その他の専門的な区分が含まれているため、自身の区分で採用人数が多く受かりやすいとは限りません。特に厚生労働省などは訪問者が例年多く、倍率でみるとむしろ難易度は高い可能性もあります。

一方、人事院や法務省などは、第4志望以下にしている方でも合格実績が一定数あることから、受かりやすい官庁といわれることがあります。

ただし、国家総合職は大変な仕事であり、合格難易度だけで訪問する省庁を決めることは望ましくありません。国家総合職になることを目的化せず、省庁研究をしっかり行った上で、自身のキャリアビジョンにマッチした志望先を選ぶことをおすすめします。

\ 自分に向いている省庁が分かる /

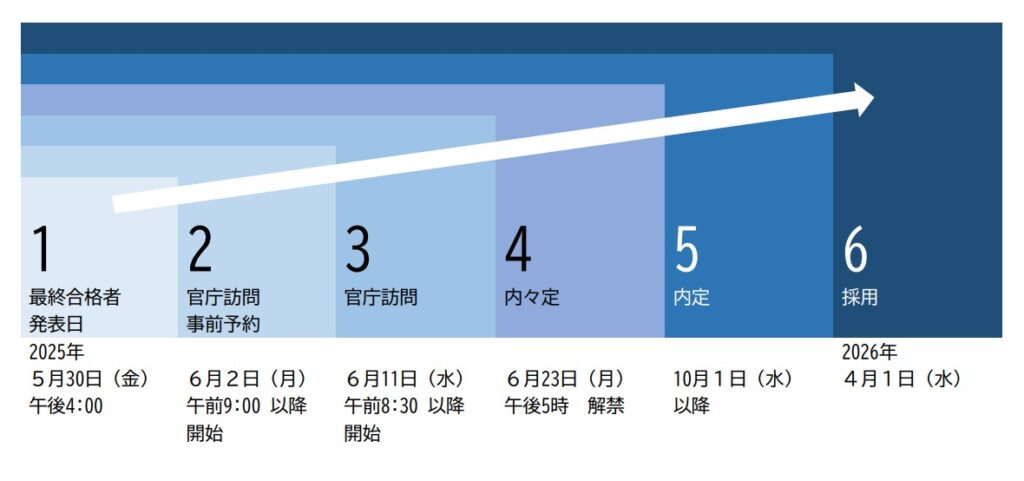

【2025年最新】国家総合職になるための流れ

国家総合職になるための流れには、以下の3つが挙げられます。

- 情報収集して志望省庁を決める

- 人事院主催の試験に合格する

- 面接選考である官庁訪問を突破する

それぞれ詳しくみていきましょう。

1.情報収集して志望省庁を決める

国家総合職になるためには、まず幅広い機会を通じて情報収集を行い、志望省庁を3つほど決める必要があります。

省庁に関する情報収集の主な手段は、以下のとおりです。

- 人事院主催の合同説明会、各省庁主催の個別説明会

- 各省庁の個別相談会やインターンシップ、OB訪問

- 各省庁の採用パンフレットや内定者パンフレット

情報収集をする際には、ただ漫然と説明会などに通うのではなく、以下の点に気を付けると実りある機会になります。

- ホームページに載っている一般的な情報を調べあげた上で、個別具体的なことを聞く

- 省庁全体の概要ではなく、説明する職員だからこそ話せる政策論やキャリア観について質問する

- 採用面接の際にネタとして話せる情報の収集を意識して質問する

各省庁側も、説明会やインターンシップなどで仕事の魅力をアピールするために入念な準備を行っています。多くの場に足を運び、就職の判断につながる一次情報を集めて、省庁への志望理由を固めていきましょう。

参照:人事院「総合職案内」

2.人事院主催の試験に合格する

国家総合職になるためには、志望省庁の研究とあわせて、人事院主催の国家総合職試験の準備をして合格する必要があります。

試験は春試験・秋試験の年に2回あり、合格すれば各省庁の面接を受ける権利を獲得できます。

| 項目 | 春試験(専門試験) | 秋試験(教養区分) |

|---|---|---|

| 区分 | 大卒程度・院卒者 | 大卒程度 |

| 実施時期 | 3月~5月 | 9月~11月 |

| 試験の内容 | 【一次試験】 ・基礎能力試験 ・専門試験(択一) 【二次試験】 ・専門試験(記述) ・政策論文試験 ・人物試験 【その他】 ・TOEIC等による加点 | 【一次試験】 ・基礎能力試験 ・総合論文試験 【二次試験】 ・政策課題討議試験 ・企画立案試験 ・人物試験 【その他】 ・TOEIC等による加点 |

| 受験するタイミング | ・大学3年春以降 ・院に在学中 | 大学2年から受験可能 |

かつては専門試験のみでしたが、近年は少しでも多くの受験生に門戸を開くため、専門の勉強が不要な教養区分を大学2年から受験可能にするなど、間口が広がっています。

また、人事院による国家総合職試験は、最低限の事務処理能力をみるスクリーニングにすぎません。民間企業との併願戦略や志望省庁の詳細な情報収集など、将来の職業選択に重点を置くことが重要です。

正確な情報をどれだけ得られるかが合格の決め手となるので、大学のコミュニティや予備校を積極的に活用し、正しい方向で準備を進めましょう。

3.面接選考である官庁訪問を突破する

国家総合職になるためには、人事院による試験の合格後、各省庁で実施される官庁訪問を突破する必要があります。官庁訪問とは人事院の試験の合格者と各省庁をマッチングする仕組みであり、採用されるまでに10回以上の面接を実施することが特徴です。

例年、国家総合職の官庁訪問は夏と秋の2回開催され、2025年度の夏は以下のように進められる予定です。

夏の官庁訪問は6月か7月に実施され、約2週間の期間をかけて行われる大がかりな面接試験です。基本的には夏に採用がほぼ決まり、冬は採用数が予定どおりにならなかった場合などの補足の位置付けにあたります。

官庁訪問を突破するポイントには、以下が挙げられます。

- 情報収集の重要性が特に強いため、説明会やOB訪問へ積極的に足を運ぶ

- 職員と自然体で政策議論をする機会が多いなど、民間の面接とは大きく異なることを理解する

- 面接で自信をもってアピールできるよう、事前練習をして厳しく指摘をもらう

国家公務員試験の予備校やOB訪問を積極的に活用し、官庁訪問に向けた万全の準備を整えましょう。

魅力的な国家総合職を前向きに検討しよう

国家総合職は国の政策の企画立案・調整を行う仕事であり、昇進のスピードが早い採用区分です。特に政策の上流過程に携われたり、若いうちから大きなプロジェクトの中心メンバーになれたりするなど、国家総合職ならではの魅力が多くあります。

倍率からすると難易度は高いといえますが、幅広いレベルの大学に門戸が開かれているのも事実です。本メディアを参考に国家総合職の仕事を深く理解し、就職を前向きに検討しましょう。

また、実際に働く職員や経験者に直接話を聞けば、仕事の魅力をさらに深く理解できます。本記事の筆者は、国家公務員を目指す方に向けて相談サービスを提供中です。

国家総合職の仕事に一層魅力を感じ、採用試験に自信をもってチャレンジできるようサポートします。ぜひリンクから詳細をご確認ください。

\ 国家総合職の理解度がぐっと深まる /

コメント