「国家一般職に興味はあるが、年収が低いと聞いて心配」「20代や30代にどれくらい稼げるか知りたい」など、疑問や悩みを持っている方もいるのではないでしょうか。

国家一般職の年収は、地方公務員や民間企業全体と比べると水準に大きな差はありません。一方で、景気の良し悪しによって給料の金額が変動しにくい点が特徴です。

本記事では、国家一般職の平均年収や年齢別の年収推移・モデルケース、給料引上げの動きなどについて、元国家公務員が経験を交えながら分かりやすく解説します。

客観的なデータをもとにリアルな待遇を理解できるよう、ぜひ最後までご覧ください。

\ 国家公務員の情報を効率的に収集できる /

国家一般職の平均年収

令和6年に人事院が実施した調査によると、国家一般職を中心とする行政職の国家公務員の平均年収は約684万円です。調査対象である職員の平均年齢は42歳であり、平均月収41.5万円に月収の4.5倍であるボーナスを足した金額になっています。

ただし、調査対象の約14万人のうち約1.5万人は昇給が早い国家総合職の職員であるため、国家一般職の平均年収は684万円より低い金額になる点に注意が必要です。

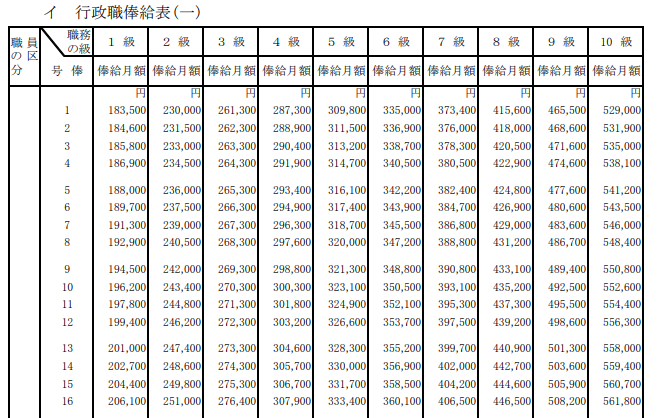

国家一般職の年収は、主に基本給とボーナスを含む各種手当から成り立っています。基本給は以下のように年次や級ごとに上がる俸給で細かく決まっており、年功序列でゆるやかに年収が増加していきます。

前述した国家公務員の平均年収はあくまで全年齢の平均であり、20代や30代の平均はさらに低い傾向にあります。一方で、各種手当は年齢によってそれほど大きな差はなく、年に2回もらえるボーナス(賞与)を除くと主に以下の項目があげられます。

| 手当 | 概要 |

|---|---|

| 超過勤務手当 | 基本給を時給に直した上で算出される残業代 |

| 地域手当 | 地域ごとに金額が異なり、東京都特別区での勤務は月収の20/100を支給 |

| 本府省業務調整手当 | 課長補佐は3万9,200円、係長は2万2,100円、係員は8,800円 |

| 住居手当 | 28,000円までの家賃補助 |

| 通勤手当 | 55,000円までの交通費を支給 |

| 扶養手当 | 家族ごとに以下の金額を支給 ・配偶者 3,000円 ・子ども 一人あたり11,500円 ・父母等 6,500円 ※令和8年度から配偶者への手当は廃止、子どもへの手当は13,000円へ増額 |

同じ国家一般職でも、本府省勤務の場合には地域手当や本府省業務調整手当が加算されるのに対し、地方機関勤務の場合は年収がやや低い傾向があります。

※参照:人事院「令和6年国家公務員給与等実態調査の結果」

国家一般職の年齢別の年収推移・モデルケース

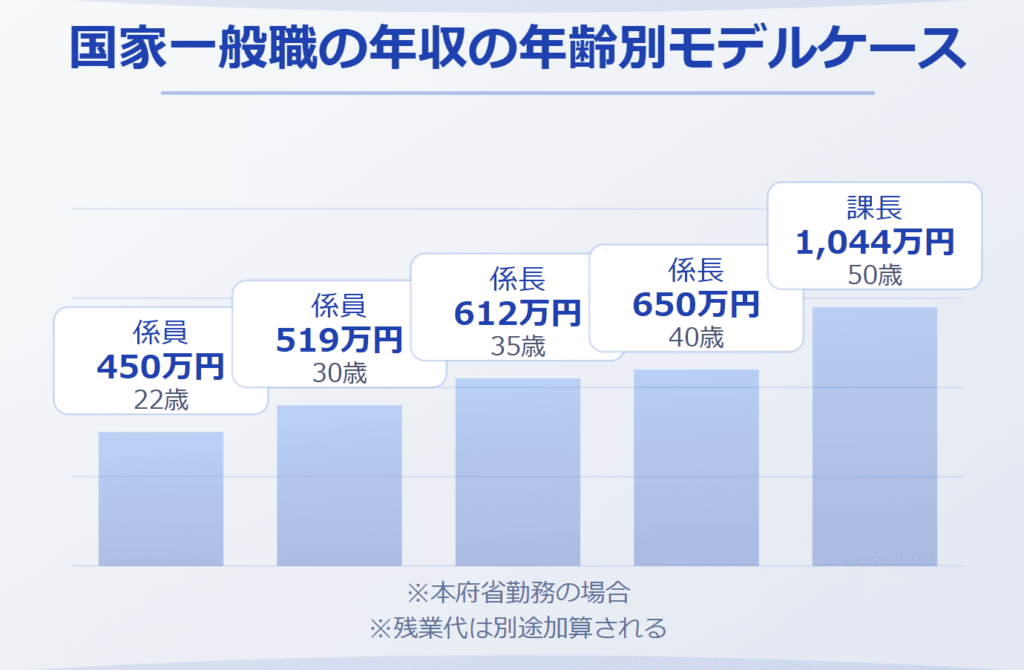

令和6年に人事院が公表した資料によると、国家一般職の年齢別の年収推移・モデルケースは以下のとおりです。

| 役職 | 年齢 | 月収 | 年収 | |

|---|---|---|---|---|

| 本府省 | 係員 | 18歳 | 23万円 | 387万円 |

| 22歳 | 27万円 | 450万円 | ||

| 30歳 | 31万円 | 519万円 | ||

| 係長 | 35歳 | 37万円 | 612万円 | |

| 40歳 | 39万円 | 650万円 | ||

| 課長 | 50歳 | 63万円 | 1044万円 | |

| 地方機関 | 係員 | 18歳 | 19万円 | 310万円 |

| 22歳 | 22万円 | 363万円 | ||

| 30歳 | 26万円 | 422万円 | ||

| 係長 | 35歳 | 29万円 | 488万円 | |

| 40歳 | 31万円 | 520万円 | ||

| 課長 | 50歳 | 42万円 | 687万円 | |

※地方機関は人事院のモデルケースをそのまま引用。本府省は地方機関のモデルケースに地域手当(俸給の20%)と本府省業務調整手当(係員8,800円、係長22,100円、課長130,300円)を加えて算出。金額はあくまで目安。

国家一般職の本府省職員のモデル年収は、22歳の若手係員で450万円、30歳になると519万円、40歳で650万円に到達します。本府省の職員は東京勤務であり地域手当が20%加算されるため、地方機関勤務の職員よりはやや高めです。

ただし、モデル年収は基本給のみを示しており、残業代(超過勤務手当)を含んでいない点に注意する必要があります。

例えば、国家一般職の係員の場合、残業代は時給換算で約1,500円程度です。もし月に30時間残業した場合は基本給に月5万円、年収にすると約60万円が加算されます。

実際には職員によって昇進スピードが異なるため、モデル年収はあくまで目安です。就職を判断する際の参考情報にとどめましょう。

\ 昇進や昇給の実態がつかめるようになる /

国家一般職の新卒1年目の年収

令和7年4月に入省する国家一般職の新卒1年目の基本給(初任給)と年収は、以下のとおりです。

| 採用区分 | 初任給(月収) | 年収 |

|---|---|---|

| 大卒・本府省勤務 | 27万円 | 450万円 |

| 大卒・地方機関勤務 | 22万円 | 363万円 |

| 高卒・本府省勤務 | 23万円 | 387万円 |

| 高卒・地方機関勤務 | 19万円 | 310万円 |

※本府省勤務の初任給は地方機関勤務の初任給に地域手当(俸給の20%)と本府省業務調整手当(8,800円)を足して算出。

例えば、国家一般職の地方機関勤務をみると、新卒1年目の年収は大卒で363万円、高卒で310万円と採用区分によって違いがあります。

なお、前述のとおり上記には残業代が含まれていないため、もし残業が多い部署に配属されたら年収が大きく増える点は押さえておきましょう。

国家一般職と地方公務員・民間企業の年収水準を比較

国家一般職の年収を地方上級や民間企業の年収を比較すると、以下のようにまとめられます。

- 地方公務員との差は自治体の種類によって異なる

- 民間企業の平均と水準はほとんど変わらない

国家一般職の年収が低いかどうかは人によって感じ方が異なるため一概にはいえませんが、併願先との比較は一つの基準になります。

それぞれの比較を詳しくみていきましょう。

地方公務員との差は自治体の種類によって異なる

国家一般職と地方公務員の年収にどれくらい差があるかは、比較対象となる自治体の種類によって異なります。

総務省の調査に基づき国家公務員と地方公務員の一般行政職(大卒)の初任給・年収を比較したデータは、以下のとおりです。

| 種類 | 月収(初任給) | 年収 |

|---|---|---|

| 国家公務員 | 19.2万円 | 297.1万円 |

| 都道府県 | 19.2万円 | 293.1万円 |

| 指定都市 | 18.6万円 | 284.7万円 |

| 市 | 18.9万円 | 289.2万円 |

| 町村 | 18.6万円 | 284.2万円 |

| 特別区 | 18.9万円 | 288.4万円 |

※月収は元データから。年収は初年度分のボーナスを3.3か月分と仮定して算出。

※国家公務員のデータは本記事の他の箇所と時点や整理が異なるため、同じ金額になっていない。

表のとおり、国家一般職を中心とする国家公務員が年収297.1万円であるのに対し、都道府県庁の職員が年収293.1万円、指定都市の市役所の職員が約284.7万円などと、自治体規模によって差が異なります。

一方で、国家公務員と給料の差がもっとも大きい町村の職員と比較しても、年収換算で約10万円の差です。通常、約10万円の差は超過勤務手当によってすぐに埋まるため、公務員の就職先選びにあたっては年収以外のやりがいなどの要素を重視すべきといえるでしょう。

民間企業の水準とほとんど変わらない

国家一般職を中心とする国家公務員と民間企業の平均年収の水準を比較しても、ほとんど差がありません。国家公務員の年収は、民間企業との不公平が生まれないよう、民間企業の平均年収と比較した際の差額分が毎年支給・徴収される仕組みになっているからです。

ただし、調整の根拠となる民間企業は「従業員規模50人以上」とされているため、民間企業全体と比較すると、国家公務員の年収はやや高めといわれることがあります。

また、民間企業ごとに初任給や年収カーブが大きく異なるのはいうまでもありません。就職の判断にあたっては、実際の併願先の年収と比較しながら検討することをおすすめします。

参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」

国家一般職の年収に関して知っておくべきこと

国家一般職の年収に関して知っておくべきことには、以下の3つが挙げられます。

- 業績の待遇への反映は不十分である

- 不景気でも給料の水準が安定している

- 給料を引き上げる動きがある

年収の水準データは就職の重要な判断要素ですが、データだけでは見えにくい実態も押さえておく必要があります。

それぞれ詳しくみていきましょう。

業績の待遇への反映は不十分である

国家一般職の年収に関するマイナス面として、民間企業と比較すると業績が待遇に反映されにくい点が挙げられます。国家公務員は年功序列であるため、年次の違いによる給与差は埋まりにくく、年収もモデル給与からそれほど大きく変化しません。

また、ボーナスは以下の表のとおり成績評価に応じて月収の最大200%まで加算されますが、多くの職員は「優秀」評価にとどまり、月収は119%までの加算です。

| 成績評価 | ボーナスの加減割合 |

|---|---|

| 特に優秀 | 121.5%~200% |

| 優秀 | 110%~121.5% |

| 良好 | 98.5% |

| 良好でない | 90% |

そのため、インセンティブをとにかく多く得たいと考える方には、現段階で国家一般職はおすすめできません。自身の価値観に照らして問題ないかどうか、国家一般職への就職を入念に検討しましょう。

ただし、令和7年からの新たな待遇改善として、ボーナスが月収の300%まで加算されるようになる制度変更が決まっており、今後も引き続き見直される可能性があることも事実です。

参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み(令和6年8月)」

不景気でも給料の水準は安定している

国家一般職の年収水準は一般的にみて高いとはいえないものの、不景気でも給与が安定しているのは大きなメリットです。現在は景気が悪くないため民間企業の人気が高まっていますが、公務員の安定性は危機時にありがたみを感じられる要素といえます。

実際にコロナ禍では、企業によっては給料やボーナスの大幅な減額が行われましたが、国家公務員の年収は1%に満たない減額にとどまり、ボーナスも水準はほぼ変わりませんでした。

また、危機時には国家公務員の仕事は忙しくなる傾向にあり、当時国家公務員だった筆者や同僚は、残業代によって数百万円の単位で年収が増加しました。

毎年の収入や生活を安定させたい場合には、国家一般職への就職は有力な選択肢の一つといえます。

給料を引き上げる動きがある

国家一般職の年収を含め、近年は特に若手を中心に国家公務員の給料を引き上げる動きが進んでいます。昨今は若手の離職が増えており、待遇の改善によって優秀な人材を確保しようという流れがあるためです。

例えば、令和6年には国家一般職の初任給が以下のとおり大幅に上昇しており、約30年ぶりとなる高水準の引上げ幅だといわれています。

| 区分 | 引上げ幅 | 引上げ後 |

|---|---|---|

| 本省・一般職(大卒) | 月収2.4万円 | 月収27万円(年収450万円) |

| 本省・一般職(高卒) | 月収2.1万円 | 月収23万円(年収387万円) |

| 地方・一般職(大卒) | 月収2.4万円 | 月収22万円(年収363万円) |

| 地方・一般職(高卒) | 月収2.1万円 | 月収19万円(年収310万円) |

このほかにも、ボーナス(賞与)の基準となる支給月数が4.5月分から4.6月分へ引き上げられるといったさまざまな待遇改善が進められています。

参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み(令和6年8月)」

国家一般職の年収は幅広い視点で理解して就職を検討しよう

国家一般職の年収は、地方公務員や民間企業の平均的な水準と大きく変わらず、低いと感じるかどうかは人それぞれです。ただし、業績が年収に反映される仕組みは不十分で、人によってはモチベーションを維持しにくい可能性があります。

一方で、国家一般職の年収は景気変動の影響を受けにくく、長期的に見れば安定性の高さが魅力です。近年は初任給の引上げをはじめとする待遇改善の動きも進んでいます。国家一般職への就職を検討する際は、年収の高い・低いだけでなく、メリット・デメリットを幅広く理解した上で判断することが大切です。

また、仕事への理解をより深めるためには、説明会やOB訪問など志望する省庁の職員と話す機会を積極的に見つける必要があります。

本記事の筆者も、公務員志望の方を対象に就職相談・面接対策のサービスを実施中です。筆者は元国家総合職ですが、多くの国家一般職の方と仕事をしてきたため、国家一般職に関しても理解が深まるようサポートできます。

記事には書ききれないリアルな実態もお伝えできるため、国家公務員として働くかどうか検討されている方は、ぜひリンクから詳細をご覧ください。

\ 公務員として活躍するイメージをもてる /

コメント