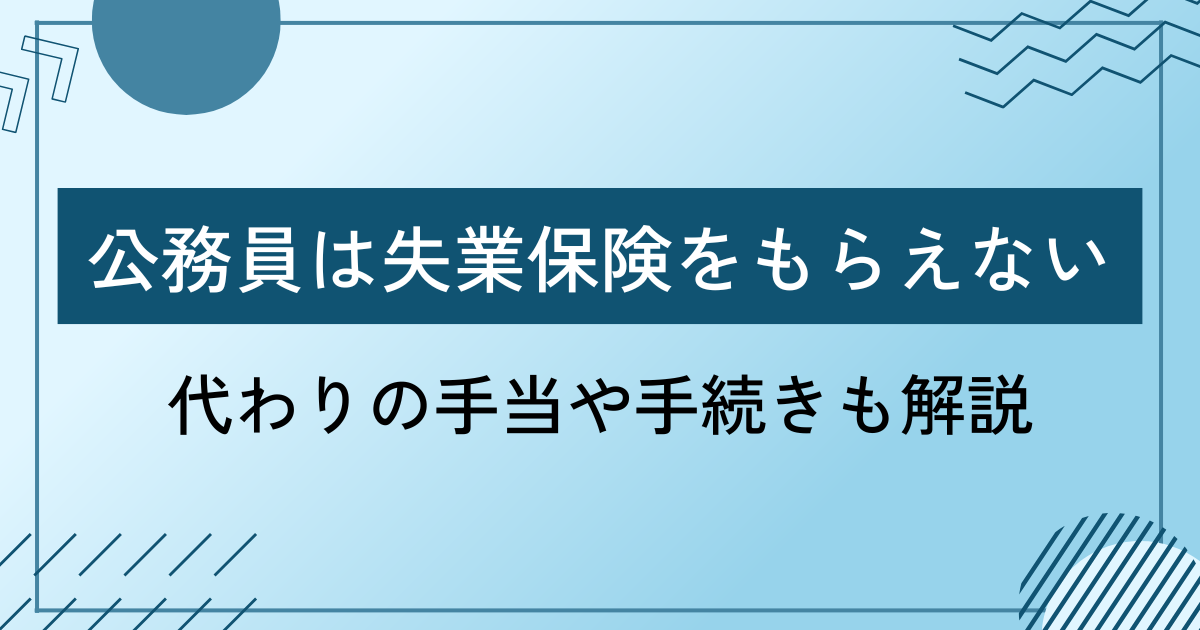

「公務員は失業保険の対象にならないと聞いたが本当か」「失業中に代わりの手当をもらえるのか」など、公務員の退職にあたって悩んでいる方もいるのではないでしょうか。

国家公務員や地方公務員は、原則として失業保険の対象にはなりません。しかし、代わりの退職手当が支給されるという特殊な制度があり、制度を知らないと損をしてしまう可能性があります。

本記事では、元公務員の筆者が、公務員への失業保険の適用やもらえない理由、代わりの手当、具体的な手続きの流れなどについて経験を交えて解説します。

退職後の資金計画をスムーズに立てられるよう、ぜひ最後までご覧ください。

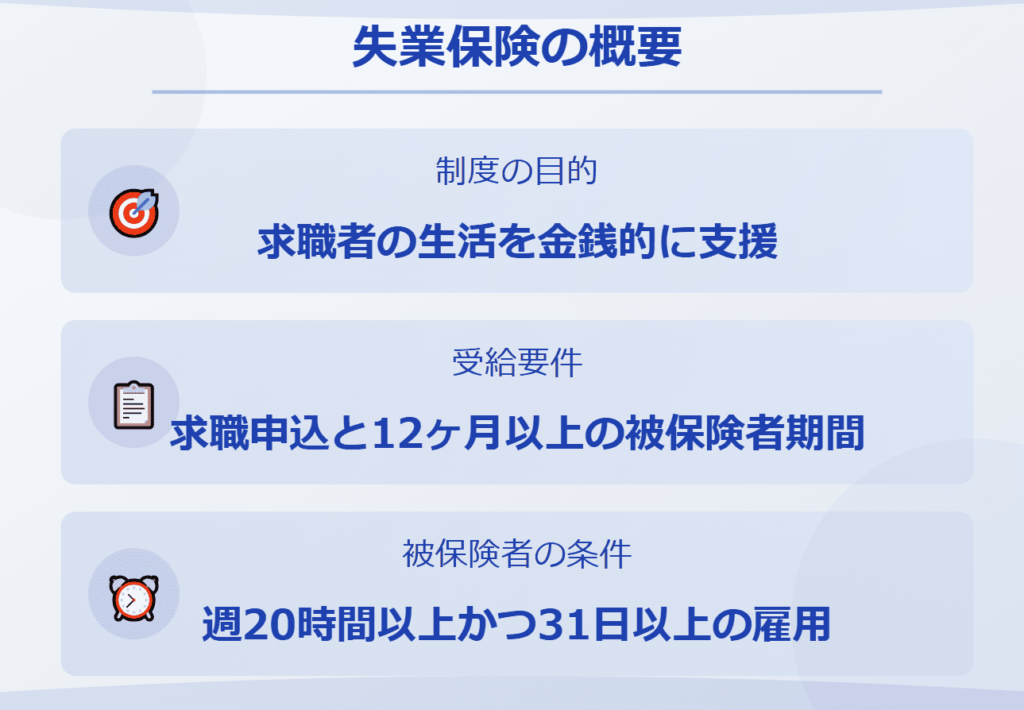

失業保険とは

失業保険とは、仕事を辞めて求職活動をしている方が安定的な生活を送れるよう、国が支給する金銭的な手当です。正式には「雇用保険の失業等給付の基本手当」という名称であり、「失業給付」や「失業手当」とも呼ばれます。

失業保険の対象となるためには、原則として以下の要件を満たす必要があります。

- ハローワークに求職の申し込みをしていて、働く意思と能力がある(失業の状態にある)

- 離職前2年間において、雇用保険の被保険者期間が12ヶ月以上ある

受給には働く意思と能力が必要なため、例えば病気やケガなどにより働けない場合、対象にはなりません。

なお、雇用保険の被保険者になる条件は、以下のとおりです。

- 1週間の所定労働時間が20時間以上である

- 31日以上の雇用見込みがある

条件を満たせば、雇用形態にかかわらず雇用保険に加入する仕組みであり、失業保険ももらえる可能性があります。

参照:厚生労働省「離職されたみなさまへ」

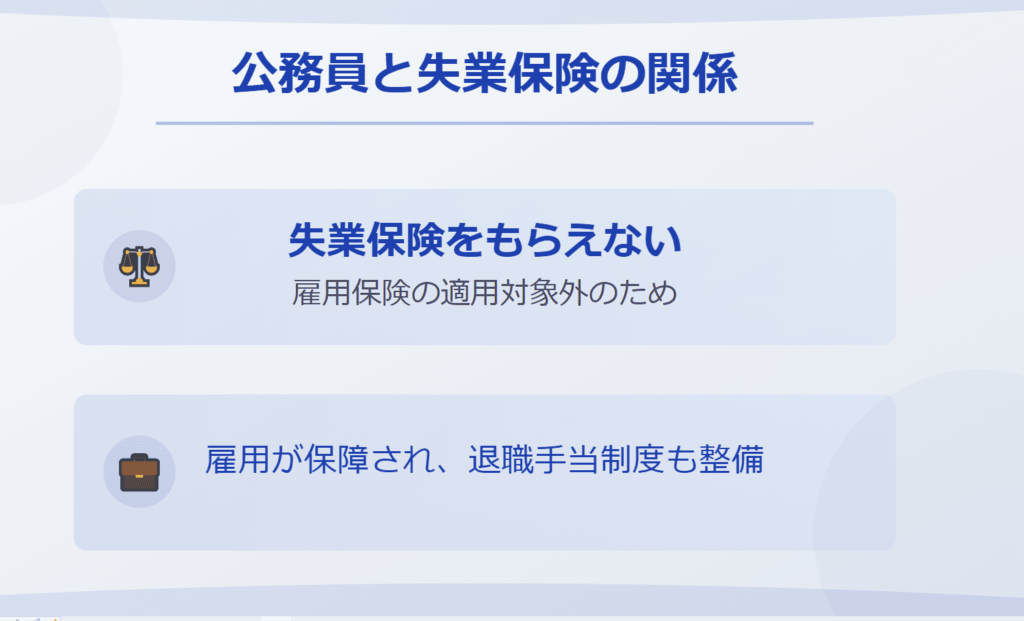

公務員は失業保険をもらえない

国家公務員や地方公務員は失業保険(失業手当)をもらえません。雇用保険法第6条により、公務員はそもそも雇用保険の適用対象外と定められているためです。

第六条 次に掲げる者については、この法律は、適用しない。

六 国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業に雇用される者のうち、離職した場合に、他の法令、条例、規則等に基づいて支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる者であつて、厚生労働省令で定めるもの

引用:e-Gov法令検索「雇用保険法」

公務員の場合は民間企業と比較すると雇用が保障されており、急に仕事を失うリスクはほとんどありません。また、退職手当の制度も整備されているため、失業保険の支給をともなう雇用保険への加入は不要とみなされています。

ただし、国立大学法人や日本郵政などで勤務していて被保険者だった場合には、例外的に対象となりうる点には注意が必要です。また、会計年度任用職員の場合にも、パートタイムで勤務時間が短く退職手当の対象でなければ、雇用保険に加入して失業保険をもらえます。

自身が失業保険をもらえるか分からない場合には、勤務先の制度や勤務条件を確認して、雇用保険の対象になっているか否かで判断しましょう。

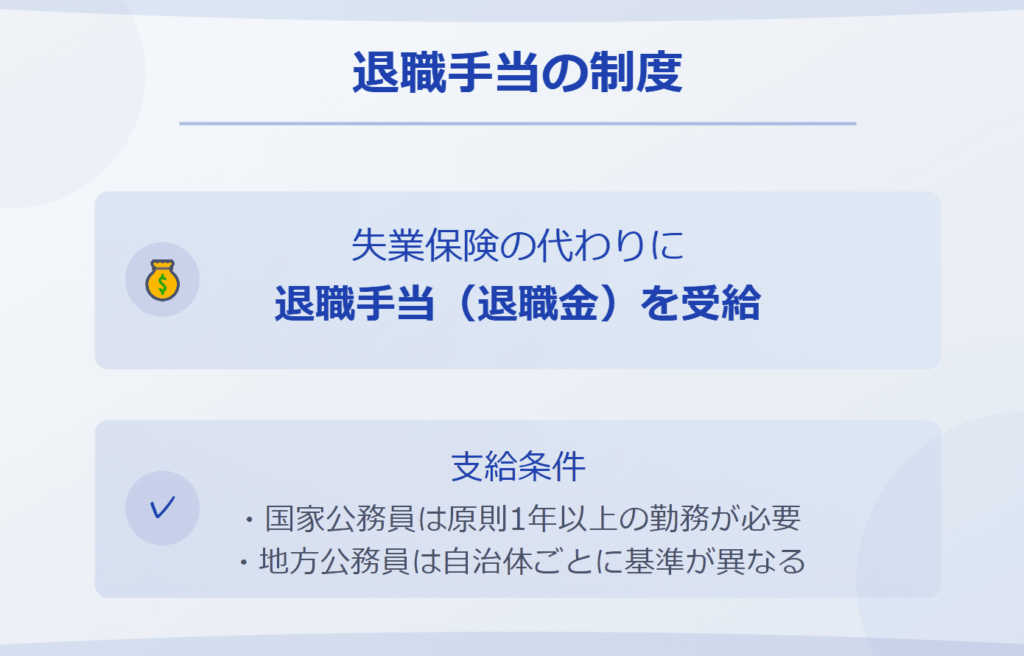

公務員は失業保険の代わりに退職手当をもらえる

国家公務員や地方公務員は失業保険をもらえない代わりに、法律にもとづき退職手当(退職金)を受け取れます。国家公務員の退職手当は「国家公務員退職手当法」にルールがあり、地方公務員の退職手当は「地方自治法」にて「国家公務員の制度に準じる」とされています。

なお、国家公務員は、基本的に1年未満で退職してしまうと退職手当をもらえません。一方で、地方公務員は自治体ごとにルールが異なり、6ヶ月以上の勤務を1年勤務とみなして退職手当を支給する場合もあります。

また、退職手当の計算式は以下のとおりです。

退職手当=基本額(退職日の俸給月額×勤続年数に応じた支給率)+調整額

勤続年数に応じて増える「支給率」は、1年目は0.5、2年目は1.0、3年目は1.5と、10年目までは約0.5ずつ上昇していきます。「調整額」は、勤続年数10年以上の職員のみもらえる仕組みです。

上記の制度を踏まえ、退職金が支給されないあるいは支給額が小さい場合にも、後述するさらに別の手当をもらえる可能性があります。

参照:e-Gov法令検索「国家公務員退職手当法」

参照:総務省「地方公務員の退職手当制度について」

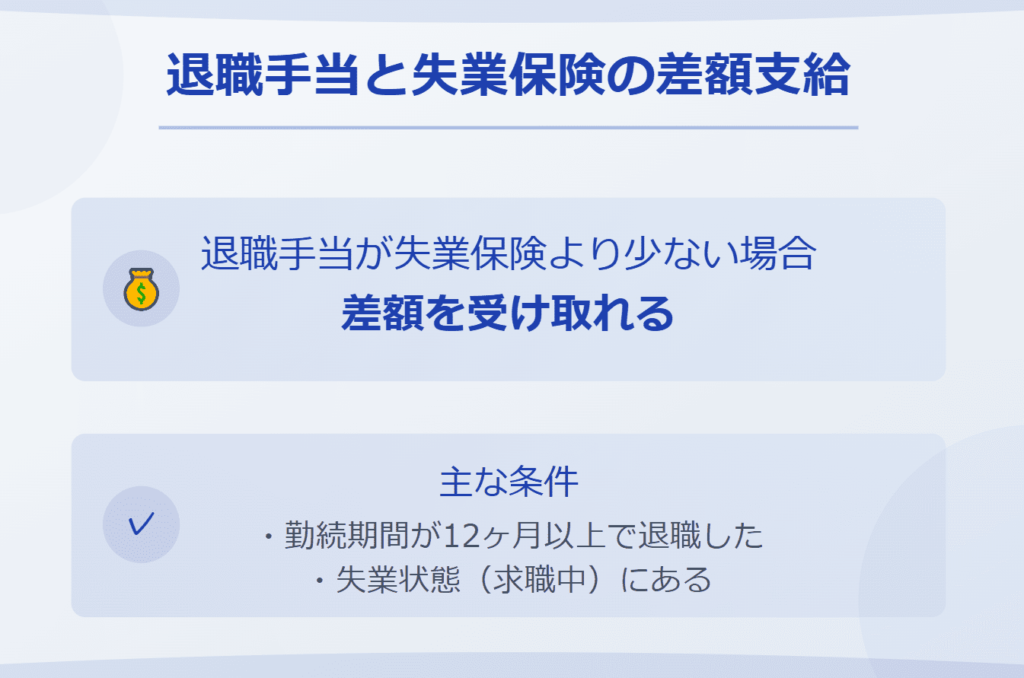

公務員は失業保険と退職手当の差額を受け取れる

国家公務員・地方公務員の退職手当の金額が失業保険の相当額を下回る場合、条件を満たせば差額として「失業者の退職手当」を受け取れます。「失業者の退職手当」は、通常の退職金である「退職手当」とは異なる制度です。

ここからは、「失業者の退職手当」を受け取れる条件と申請の流れを順番に説明します。

差額を受け取れる条件

公務員が失業保険と退職手当の差額として「失業者の退職手当」を受け取れる条件は、以下のとおりです。

- 原則として、勤続期間が12ヶ月以上で退職した職員である

- 退職手当の額が、失業保険の相当額に満たない

- 原則として、退職日の翌日から1年以内に失業状態(求職中)にある

- 退職から一定期間(待期日数)が経過していること

勤続年数が1年や2年などと短い場合には、退職手当が失業保険の相当額より小さくなることがあります。

実際にどちらが大きいかどうかは、基本給や退職のタイミングなどによってさまざまです。そのため、制度の対象となりそうな場合には、まずは勤務先の担当者に相談する必要があります。

また、「失業者の退職手当」を受給するためには、本来の「失業保険」と同様に受給する時点で求職活動していることが必須です。そのため、病気や家庭の事情によって働けない場合には受け取れません。

参照:内閣官房「失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準」

差額を受け取る手続きの流れ

公務員が失業保険と退職手当の差額である「失業者の退職手当」を受給する手続きの流れは、以下の4ステップに分けられます。

- 元の勤務先に「退職票」の交付を依頼する

- ハローワークに出向き、退職票を提示して求職の申し込みをする

- 指定された失業認定日に再度ハローワークに行き、失業の認定を受ける

- 認定後、元の所属先に必要書類を送付し、退職手当を受給する

まずは、勤務先の省庁や自治体、勤務地の管轄組織(教員の場合は教育委員会)に依頼して「退職票」の交付を受けます。人事担当に依頼すれば、スムーズに発行されるはずです。

次に、住所管轄のハローワークに出向き、「退職票」を提示して求職の申込みをします。「雇用保険受給資格者証」が交付されるので、大切に保管しましょう。

そして、指定された失業認定日に再度ハローワークに行き、資格証を提示して失業の認定を受けます。

最後に、認定を受けたあと、所属していた省庁や自治体に連絡をして必要書類を送付します。およそ4週間以内に、指定口座に「失業者の退職手当」が振り込まれる流れです。

以上が一般的な手続きの流れですが、書類の書き方や申請方法などの細かい点は役所によって違いがあります。手続きに漏れのないよう、担当者とよく相談しながら進めることがおすすめです。

参照:厚生労働省「基本手当について」

参照:厚生労働省「Q&A~労働者の皆様へ(基本手当、再就職手当)~」

【経験談】公務員が失業保険とあわせて知っておくべきこと

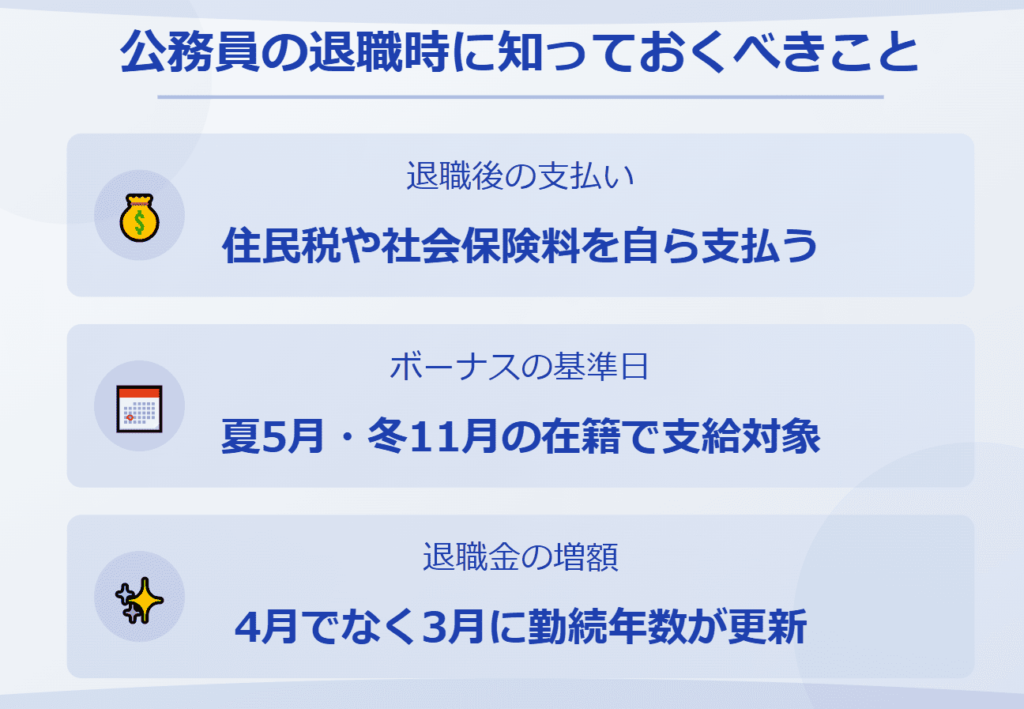

国家公務員・地方公務員が退職時に失業保険とあわせて知っておくべきこととして、以下の2点が挙げられます。

- 退職後にまとまった支出が必要になる場合がある

- 辞めるタイミングにより金銭面での損得が生まれる

元国家公務員の筆者が退職した経験を踏まえて、それぞれ具体的にお伝えします。

退職後にまとまった支出が必要になる場合がある

公務員を退職後に、税や保険の関係でまとまった支払いが必要になる場合があるため、あらかじめ計画を立てておきましょう。

失業保険を利用する際には退職後の転職先が決まっていないため、住民税や社会保険料などを自ら支払います。

住民税について、年明けの1月から5月末までに辞める場合には、同年の5月までに支払うべき金額が退職手当からまとめて引かれます。それ以外の時期に辞める場合、5月分までの一括払いにするか、月ごとの分割払いにするかを選択可能です。

社会保険料は、公務員共済からの脱退にともない、国民健康保険に加入して自ら収める必要があります。月ごとに分割でも払えますが、よりお得になる一括払いがおすすめです。

筆者の場合、住民税と社会保険料をまとめて支払ったため、退職金80万円程度のうち半分程度がなくなりました。退職金を資金のあてにしている場合は、収支計画を綿密に立てて退職することが重要です。

辞めるタイミングにより金銭面での損得が生まれる

公務員を退職するタイミングによって、金銭面で大きく違いが生じる可能性があるため、よく調べてから職場へ退職の意思を伝えましょう。

特に、ボーナスをもらえるかどうか、退職金がいつ増えるかの2つが重要です。

夏のボーナスは基本的に5月1日以降、冬のボーナスは11月1日以降に在籍していた場合に、それぞれ支給されます。また、退職金は勤続年数により増えていき、原則として毎年度の4月ではなく3月に年数が更新されるのがポイントです。

筆者の場合、ボーナスの支給日に在籍していなくても、一ヵ月前に在籍していれば受給できることを知らず、結果的にやや損をしてしまいました。

これから退職時期を検討する方は、少しでも損をしない時期にやめられるよう、タイミングを戦略的に検討しましょう。

失業保険を含めた幅広い視点で公務員の退職計画を立てよう

国家公務員・地方公務員ともに原則として失業保険の対象にはならないものの、その代わりに退職手当が支給されます。

勤続年数が短い場合には、失業保険の相当額より退職手当が少なくなるケースもあります。その場合、条件を満たせば「失業者の退職手当」として差額の受け取りが可能です。

また、退職後の支出や辞めるタイミングによる損得など、失業保険以外の視点からも退職計画を慎重に検討する必要があります。

なお、元国家公務員である筆者は、公務員の退職者向けの相談サービスを提供しています。損のない退職計画を立てたい方や退職にあたって不安な点がある方は、ぜひリンクから詳細をご覧ください。

コメント