公務員を辞めたい理由は、新しい挑戦がしたい、今の待遇に不満があるなどさまざまです。

一方で「辞めてよかったと思えるか不安」「辞めてから後悔したくない」など、悩みを持っている方もいるでしょう。周囲から「辞めるのはもったいない」「辞めてはいけない」といわれる場合もあるようです。

そこで本記事では、元公務員の筆者が、公務員を辞める理由や退職のメリット、後悔するケースなどについて経験を交えて解説します。

公務員の退職にあたって冷静な決断ができるよう、ぜひ最後までご覧ください。

公務員を辞める方は20代・30代を中心に増加傾向

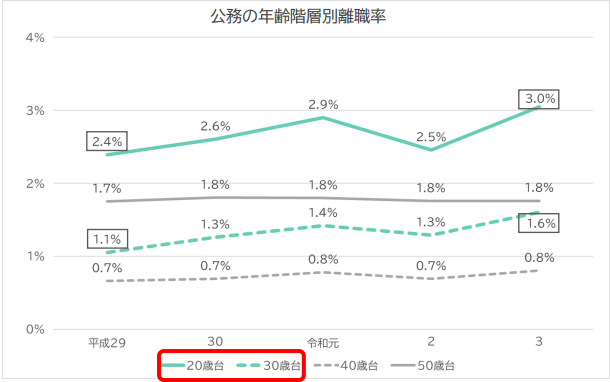

近年、安定した立場でありながら公務員を辞める決断をする方は、20代・30代を中心に増加傾向にあります。

国家公務員の場合は、以下のグラフのように離職率は少しずつ増加しており、2021年度は20代の離職率が3.0%、30代の離職率が1.6%で、いずれも過去最高です。

また、総務省の調査によると、地方公務員の2010年代前半の普通退職者(自己都合退職者など)は約5,000人強で推移していたものの、直近2022年度は1万2,501人と2倍以上であり、そのうち約3分の2が20代・30代です。(※)

このように、国家公務員・地方公務員ともに、公務員を定年前に辞めることは珍しくありません。

※参照:総務省「令和4年度 地方公務員の退職状況等調査」

公務員を辞めたい理由

公務員を辞めたい理由には、大きく分けると以下の3つが挙げられます。

- 新しく挑戦したい仕事や分野ができたため

- 今の仕事内容や待遇に不満を感じているため

- 働き方や職場の雰囲気に耐えられないため

後悔しない選択をするためには、まず自身が退職したい理由を整理して言語化することが大切です。

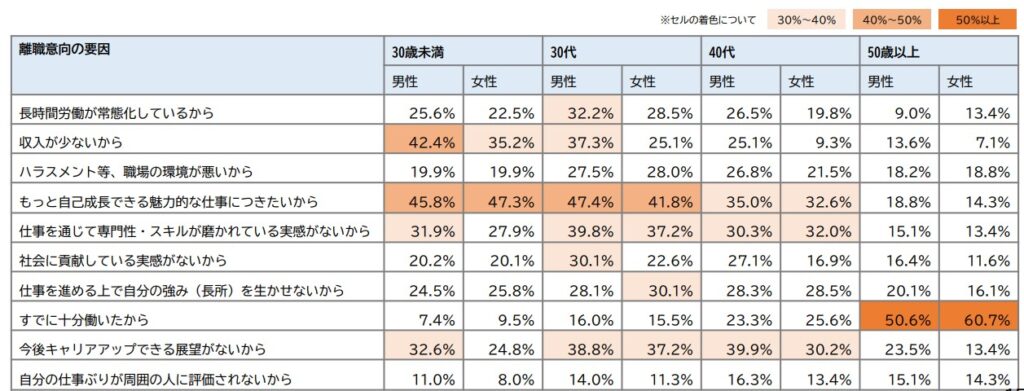

なお、内閣官房の調査では、国家公務員の離職意向について以下のとおりまとめられています。

20代~30代で公務員を辞めたい理由の1位が「もっと自己成長できる魅力的な仕事につきたいから」、2位が「収入が少ないから」、3位が「仕事を通じて専門性・スキルが磨かれている実感がないから」です。40代や50代でも、仕事内容に不満を持っている方が多くいます

以下では、筆者自身の経験や元公務員への聞き取りをもとに、具体的な理由や状況を詳しく解説します。

新しく挑戦したい仕事や分野ができたため

現在の仕事内容に満足できず、新たに挑戦したい仕事や分野ができたことが、公務員を辞めたい理由の一つです。

職種にもよるものの、公務員は就職時に決められた仕事内容が生涯を通じて大きく変わらないのが一般的です。また、さまざまな部署を経験できる事務系の仕事でも、専門的なスキルを磨きたい方にとっては物足りなさを感じるケースもあります。

筆者の経験としても仕事自体にやりがいを感じていましたが、どうしても起業したい分野が見つかり、辞める決断をしました。今後10年先を見据えた仕事の展望が自分の中でしっかり描けたためです。

具体的なビジョンが明確にある理由であれば、退職後に後悔する可能性も低いといえます。

今の仕事内容や待遇に不満を感じているため

今取り組んでいる仕事内容や給与・昇進スピードなどへの不満も、公務員を辞めたい理由の一つです。前述した内閣官房のデータでも、特に20代・30代の職員は、やりがいや成長に不満を感じる場合が多いことが分かります。

実際に筆者が行った元公務員への聞き取りでも、以下のような不満の声が聞かれました。

- 新しいことへの挑戦が認められず、マンネリを感じた

- 個人として活躍できるスキルが身につく実感がなかった

- 昇進の可能性が限られており、キャリアアップの展望が持てなかった

前例にこだわる古い体制や将来的なキャリアアップの可能性に疑問を感じて辞める、といったネガティブな理由といえます。

働き方や職場の雰囲気に耐えられないため

現在の職場の働き方や人間関係に対して精神的に限界を感じて、公務員を辞めたいと思う場合もあります。

公務員は組織が大きく意思決定が遅いという性質上、職場環境を改善する動きが遅くなりがちです。

筆者による元公務員への聞き取りでも、以下のような声が聞かれました。

- 育児があるのに休日出勤や深夜残業が常態化していた

- 噂がすぐ広がるような狭いコミュニティに耐えられなかった

- 住民対応で理不尽なクレームを受け、ストレスを感じていた

前項と同様にネガティブな理由であり、人によっては我慢の限界を超えてしまい、勢いで退職を選ぶケースもあります。

公務員を退職するメリット

公務員を退職する主なメリットには、以下の3つが挙げられます。

- 転職や起業を通じてやりたい仕事に携われる

- 実力や成果が給料・昇進に反映されやすくなる

- 副業や兼業ができる機会が増える

各メリットを詳しく見ていきましょう。

転職や起業を通じてやりたい仕事に携われる

公務員を退職することで、自分の強みや興味を活かせる仕事にチャレンジできるのは大きなメリットといえます。公務員になった当時は仕事内容や安定性に価値を感じていたとしても、価値観は年月とともに変わるものです。

筆者の元同僚にも、事務系の職種からITベンチャーに転職して生成AIの事業で成功したり、飲食のスタートアップ企業を立ち上げたりと、キャリアを一変させてイキイキと活躍している方がいます。

もし今の仕事内容にやりがいを感じず、やりたい仕事が明確であれば、思い切って新しい一歩を踏み出してみるのも選択肢の一つです。

実力や成果が給料・昇進に反映されやすくなる

公務員を退職して転職や起業をすると、公務員よりは実力主義の場面が多くなり、成果に応じて給料・役職がアップしやすいこともメリットの一つです。

公務員は仕事の性質上、数値で成果を測れない場合が多く、努力や実力がただちに待遇へ反映されにくい特徴があります。年功序列で差がつきにくい評価制度により、実際の実力を下回る待遇にとどまる公務員がいるのが実態です。

もし今の評価に不満があり辞めたいと思っているのであれば、退職によってチャンスが大きく広がる可能性があります。

副業や兼業をできる場合が多い

公務員を辞めると、本業をしながら副業や兼業をして副収入を得られる場合が多いこともメリットとして挙げられます。

公務員の場合、原則として営利企業の役員に就任したり、継続的な報酬を得たりする副業・兼業は認められていません。

一方、2022年の経団連の調査によると、従業員が5,000人以上の企業のうち83.9%が副業・兼業を認めている、あるいは認める予定と答えています。(※)

最近は、生成AIの技術が発達して、個人でもビジネスのルールを変えてしまえる面白い仕事ができる可能性が高まってきました。仕事や稼ぐことが好きな方にとっては、副業・兼業に挑戦しやすいことは魅力的な環境といえます。

※参照:日本経済団体連合会「副業・兼業に関するアンケート調査結果」

公務員を退職して後悔するケース

公務員を退職して後悔する主なケースとして、以下の3つが挙げられます。

- 企業によっては給料や雇用が安定しない

- 民間の成果主義の厳しさについていけない

- 公務員という肩書きがなくなり社会的信用が下がる

公務員を辞めることでさまざまなメリットが得られる一方で、辞めたい思いに駆られて退職し、後悔するケースも一定数あるのが実情です。

それぞれ詳しく見ていきましょう。

企業によっては給料や雇用が安定しない

公務員を辞めると、退職後の仕事によっては給料や雇用が安定せず、生活への不安から後悔する可能性があります。

公務員は給料の上昇幅は小さいものの、民間企業と比べて安定した待遇を得られるのがポイントです。

実際、コロナ禍で多くの企業が業績悪化に苦しみ、ボーナスの減額や従業員の解雇を行いました。一方、人事院の資料によると、コロナ当時の国家公務員の年収は1%以下の減額であり、ボーナスも満額支給でした。(※)

公務員を辞めたいときはどうしても勢いで判断しがちであるため、自身にとってのリスク許容度がどれくらいかを慎重に見極める必要があります。

※参照:人事院「本年の給与勧告のポイントと給与勧告の仕組み」

民間の成果主義の厳しさについていけない

民間では公務員と比べると常に成果を求められ続ける傾向にあるため、プレッシャーから後悔してしまう場合があります。

公務員の世界では年功序列が優先され、多少の差はあれど同期横並びで昇進していきます。在職中は実感しにくいですが、家庭の事情や体調に問題が生じても雇用継続が守られているのは大きなメリットです。

筆者は企業勤務ではなくフリーランスの例ですが、常にアウトプットの質で勝負しないといけない環境の厳しさを日々実感しています。

公務員の安定した環境が合っている方も少なからずおり、成果主義が誰にでも向いているわけではありません。

公務員の肩書きがなくなり社会的信用が下がる

公務員を退職すると、公務員時代よりも社会的信用が下がって生活に影響が出る場合があることも、後悔する理由の一つです。

公務員の肩書きがあれば、例えば金融機関からの借り入れや賃貸契約などの審査において、ほとんどの場合は問題なくクリアできます。一方、転職先が小規模の場合や起業する場合には、借り入れや各種契約が難しくなる可能性があります。

元公務員にヒアリングすると、勢いで辞めて家族にショックを与えたことへの後悔や、前職時代に契約を済ませるべきだったなどの声がありました。安定した立場を捨てる前に、退職後のリスクを十分に想定できているか考える必要があります。

【経験談】公務員を辞めたいときに考えるべきこと

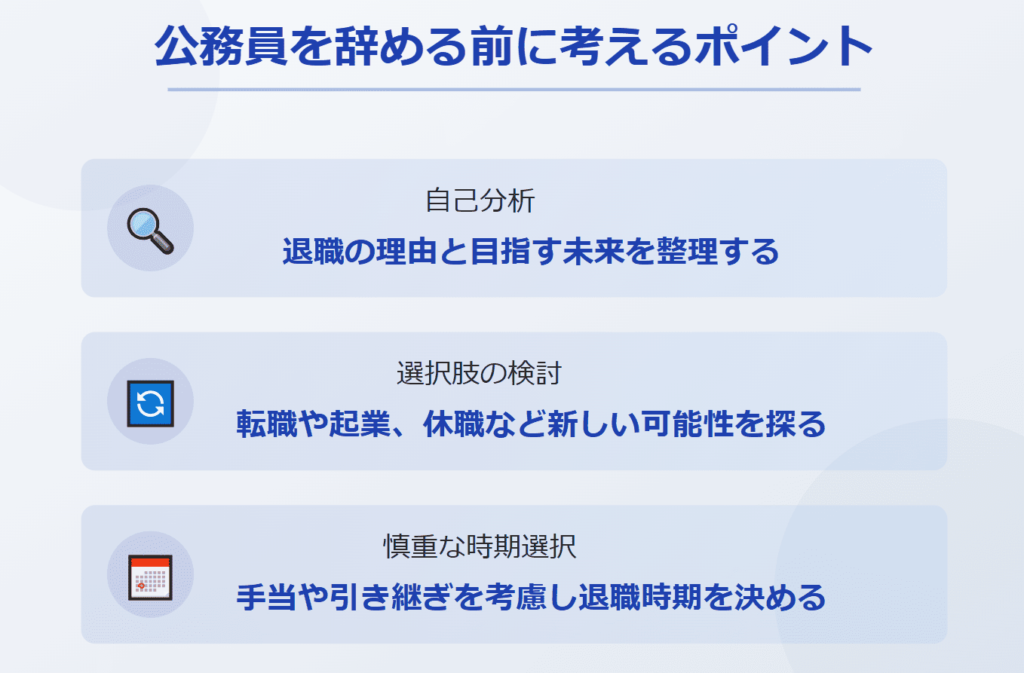

公務員を辞めたいと思ったときに考えておくべきことには、以下の3つが挙げられます。

- 辞めたい理由や得たい未来をしっかり言語化する

- 民間転職・起業・休職など幅広い選択肢を検討する

- 退職の決断後は辞めるタイミングを考え抜く

筆者の実体験を踏まえながら、後悔しないための戦略をお伝えします。

辞めたい理由や得たい未来をしっかり言語化する

公務員を退職する前に、自身が辞めたい理由や今後実現したい理想の未来をしっかり言語化することが大切です。

辞めたいと思った理由を無くすための最適解は、必ずしも「ただちに退職」ではない場合があります。また、退職によって必ずしも望む未来が得られるとは限りません。

例えば、以下のように自身へ問いかけて、考え方を整理しましょう。

- 自分が本当に辞めたい理由はなにか

- 辞めてから始める仕事は長く続けられるものか

- 長期的にはどういったキャリアを築いていきたいのか

- 仕事以外のライフステージの計画はどうなっているか

勢いで辞めたくなったときこそ、一度立ち止まって中長期的に人生計画を設計する必要があります。

民間転職・起業・休職など幅広い選択肢を検討する

公務員を辞めたいと思った際、部署異動・休職・転職・起業など幅広い選択肢を慎重に検討するのがおすすめです。辞める理由がネガティブであればあるほど、つい狭い視点で考えて合理的でない決断をしてしまいます。

検討すべき主な選択肢としては、以下のとおりです。

- 部署の異動や休職

- 民間企業や他の公務員への転職

- 起業やフリーランスへの転身

公務員を辞める前に、まずは部署異動を検討する必要があります。どうしても職場に行けない場合には、休職して将来を冷静に考えるのも対処法の一つです。

もし転職するとしても、民間企業への転職以外に、今の経験や人脈を活かせる他の公務員といった選択肢もあります。自由な生き方を望むなら、転職だけでなく、スキルを活かしたフリーランスへの転身や起業も視野に入ってきます。

筆者の経験としても、転職エージェントや起業している方などさまざまな実体験を聞いたからこそ、後悔しない選択ができました。「現状のままか転職の2択しかない」と思い込まずに、自分に合った柔軟な働き方を模索しましょう。

退職の決断後は辞めるタイミングを考え抜く

幅広い選択肢を検討して、公務員を辞める決意が固まったら、次は辞めるタイミングを慎重に見極める必要があります。転職や起業の時期との兼ね合いはもちろん、金銭面や職場への配慮などさまざまな観点での検討が不可欠です。

特に、退職手当の金額は、勤務期間が少し変わるだけで1年分増額される場合もあります。自身が何らかのプロジェクトに関わっている途中の場合は、後任への引き継ぎ期間も考慮しなければなりません。

また、退職の手続きの流れは、以下のとおりです。

- 上司に退職の意向を伝える

- 人事の担当に退職の意向を伝える

- 仕事の関係者に辞める報告をして引き継ぎする

- 退職に関する必要書類を準備する

- 最終日に挨拶周りする

上記のうち、退職の意思の申し出は、退職日1ヶ月前までに行うなどの期限を定めている場合が一般的です。退職時期の調整がうまくいかずに後悔しないよう、入念に計画を立てて進めましょう。

公務員を辞めたい気持ちを整理して後悔しない決断をしよう

公務員を辞めたい理由は、自己成長できる仕事がしたい、待遇への不満があるなどさまざまです。

退職すると希望の仕事に挑戦できて、実力がより正当に評価されるなどのメリットがあります。一方、給料の不安定さや成果主義の厳しさにより後悔するケースも少なくありません。

退職する理由をしっかりと整理して言語化したうえで、幅広い選択肢を慎重に検討しましょう。

なお、筆者は公務員の退職を検討している方への相談サービスを実施しています。記事には書けないリアルな退職の実態についてもお伝えできるので、ぜひリンクから詳細をご検討ください。

コメント