「公務員の給料日はいつなのか正確に知りたい」「給料日が土日祝と重なった場合はどうなる?」など、給料の制度が気になっている方もいるでしょう。

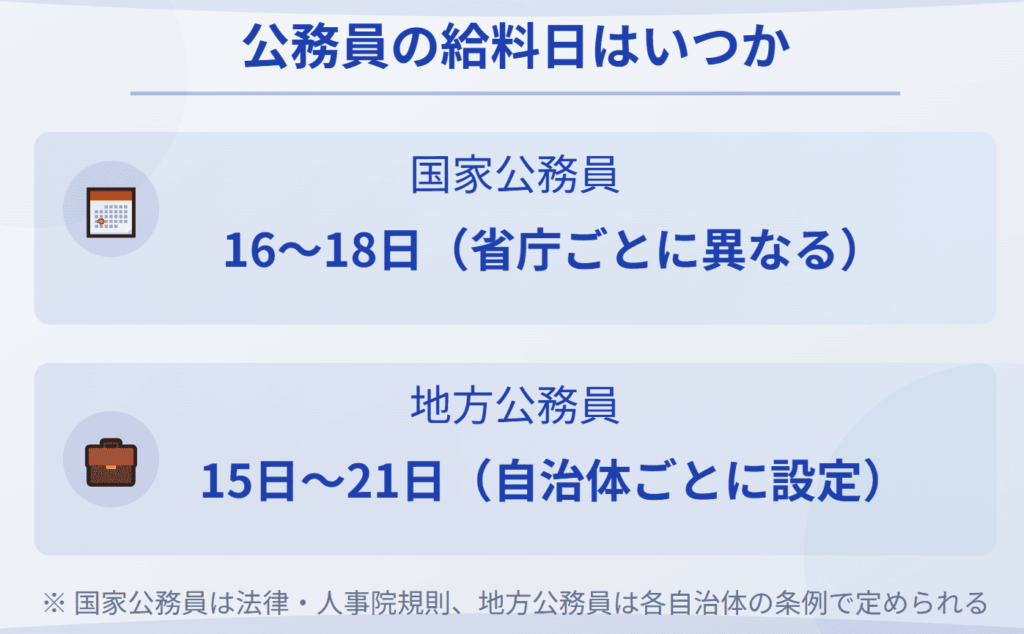

国家公務員では16日~18日、地方公務員では15日~21日に給料日が設定されています。省庁や自治体によって異なるため、法令や条例を確認することが重要です。

本記事では、元国家公務員の筆者が、公務員の給料日の仕組みや初任給の支給時期、ボーナスの支給日などについて、最新情報をもとに徹底解説します。

正確な給料日の知識を身につけ、計画的な家計管理を始めましょう。

公務員の給料日はいつか

公務員の給料日は国家公務員と地方公務員で異なり、それぞれ法令や条例で明確に定められています。詳しくみていきましょう。

国家公務員の給料日は16〜18日で省庁ごとに設定

一般職給与法と人事院規則に基づき、国家公務員の給料日は16日・17日・18日のいずれかに定められています。

各省庁の給料日は以下の表のとおりです。

| 給料日 | 該当省庁 |

|---|---|

| 16日 | 会計検査院、人事院、内閣(内閣府とデジタル庁を除く。)、内閣府本府、宮内庁、公正取引委員会、国家公安委員会、個人情報保護委員会、カジノ管理委員会、金融庁、消費者庁、こども家庭庁、デジタル庁、総務省(公害等調整委員会を除く。)、公害等調整委員会、法務省、外務省、財務省 |

| 17日 | 文部科学省、特許庁、中小企業庁 |

| 18日 | 経済産業省(特許庁と中小企業庁除く)、原子力規制委員会、防衛省 |

国家公務員の給料日は省庁ごとに定められており、16日に設定している省庁が最も多くなっています。人事院規則で定められているため、給料日が変更されることはありません。

参照:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」

参照:e-Gov法令検索「人事院規則九―七(俸給等の支給)」

地方公務員の給料日は15〜21日が一般的

地方公務員の給料日は各自治体の条例で定められており、国家公務員のように統一されていません。多くの自治体では15日から21日の間に給料日を設定しており、21日が多い傾向にあります。

また、地方公務員の給料日は、役場や消防、警察、教員などいずれの仕事であっても、自治体内で統一されています。自身の自治体が定める給料日を調べたい場合は、「〇〇市 給料日」などと検索して、条例や規程を確認しましょう。

給料日が土日・祝日の場合の振込日

国家公務員の給料日が土日・祝日と重なった場合の振込日は、以下の表のように定められています。

| 給料日の状況 | 実際の振込日 |

|---|---|

| 土曜日の場合 | その前日 |

| 日曜日の場合 | その前々日 |

| 祝日の場合 | その翌日 |

※「翌日」が19日のときは、15日に支給

例えば、16日の給料日が土曜日の場合は、前日の15日に支払われます。ただし、国家公務員の給料は必ず15日~18日に支給される決まりのため、必要に応じて振込日が調整される仕組みです。

また、地方公務員の給料日が土日・祝日に当たる場合の取扱いは、各自治体の条例・規程に記載されています。例えば、横浜市では以下のように規定されています。

第2条 給与条例の適用を受ける職員の給料の支給日は、毎月21日とする。

引用:横浜市「給料の支給日に関する規程」

2 前項に定める支給日が日曜日、土曜日又は横浜市一般職職員の勤務時間に関する条例(昭和26年12月横浜市条例第61号)第5条に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、支給日を同項に定める支給日前の日曜日等でない日に順次繰り上げる。

3 前項の規定により支給日を順次繰り上げた場合において、その支給日がその月の18日、19日又は20日以外の日となるときは、同項の規定にかかわらず、支給日を第1項に定める支給日後の日曜日等でない日に順次繰り下げる。

国家公務員の給料日と同じルールとは限らないため、条例や規程をチェックしましょう。

公務員の給料が何時に振り込まれるかはバラツキあり

国家公務員・地方公務員ともに、給料が実際に振り込まれる時間は明確に定められておらず、機関ごとに幅があります。

給料の振込時間は、主に以下の3パターンが一般的です。

- 午前0時(日付の変更時)

- 午前中(銀行の営業開始時以降)

- 任意の時間

一般的には、給料日の午前9時頃に引き出せるよう手配されています。実際に国家公務員として勤務していた筆者の場合も、午前9時頃に振り込まれていました。

どうしても給料の振込時間を知りたい場合は、各機関の給与担当者に確認しましょう。

公務員の給料は前払い制を採用

公務員の給料は締め日を月末としつつ、基本給の前払い制を採用している傾向にあります。

前払い制とは、給料日の時点で月末までの給料を見越して支払われる仕組みです。例えば、月末締めであっても、15日に16日〜31日分の給料が前倒しで支給されます。

なお、基本給は前払い制で支給されますが、残業代や特殊勤務手当などの変動する手当は、月末締めで翌月の給料日に支給されるのが一般的です。実績に応じた手当を正確に計算するためです。

また、国家公務員は制度によって前払い制が定められている一方で、地方公務員は前払い制でない場合もあります。

公務員のボーナス支給日は6月30日と12月10日

公務員のボーナス(賞与)も、法令や条例で支給日が明確になっています。ボーナスは夏と冬の年2回支給される決まりです。

人事院規則によって、国家公務員のボーナスは、夏が6月30日、冬が12月10日と支給日が定められています。ボーナス支給日が休日の場合は、基本的にその前日か前々日に支給されます。

地方公務員のボーナス支給日は各自治体の条例によって定められていますが、国家公務員と同じ6月30日・12月10日になることが一般的です。

なお、新卒の場合は夏のボーナスが支給されるものの、満額支給時の3分の1程度の金額となります。採用されてから支給日までの在職期間が短いためです。

参照:人事院「国家公務員の諸手当の概要」

公務員の初任給は4月の給料日に支給される

通常の前払い制を採用している場合、4月に採用された公務員の初任給は4月の給料日に支給されます。

4月に支給される初任給は、入職してから2週間程度しか経っていなくても基本給の満額が支給されることが一般的です。新社会人として独立した生活を始める際には、大きなメリットといえます。

ただし、初任給で受け取れるのは基本給部分のみです。残業代や特殊勤務手当などの変動する手当は翌月の給料日に支給される点に注意しましょう。

公務員の給料日を理解して計画的な生活設計を始めよう

公務員の給料日は、国家公務員では16〜18日、地方公務員では15〜21日が一般的です。給料日が土日・祝日と重なった場合も、前倒しや後ろ倒しのルールが細かく規定されています。

多くの場合、公務員の給料は前払い制を採用しており、4月採用の新人職員でも4月の給料日に初任給を受け取れます。公務員の給料日を正確に把握し、計画的な家計管理を始めることで、公務員生活のスタートを切りましょう。

本メディアでは、国家公務員の年収やボーナスに関する記事を幅広く掲載しています。あわせてご覧いただき、長期的な資産計画の参考にしてください。

コメント