「国家公務員の家賃補助(住居手当)はどれくらいもらえる?」「家賃はどの程度に設定すれば効率的?」など、気になっている方もいるでしょう。

国家公務員の家賃補助の条件や計算方法は複雑で、家賃の金額によって自己負担率が大きく変わります。また、同棲や夫婦の場合に受給できないケースがあることを知らないと、大きく損をしてしまうかもしれません。

本記事では、元国家公務員の筆者が、国家公務員の家賃補助の概要や条件、計算方法などについて、最新情報をもとに徹底解説します。

新生活のスタートを切る上で、住居費用を最適化して手取りを増やせるよう、ぜひ最後までご覧ください。

国家公務員の家賃補助(住居手当)とは

国家公務員の家賃補助とは、賃貸住宅に住む職員の負担軽減を目的に、家賃の一部または全部を補助する制度です。正式名称は「住居手当」と呼ばれ、「一般職の職員の給与に関する法律」に基づいて支給されます。

2026年現在、国家公務員の家賃補助の支給上限額は月額28,000円です。家賃が月額16,000円を超える場合に適用され、毎月の給与に加算されて支給されます。家賃補助は課税対象となるため、実際の手取り額は支給額よりも少なくなる点に注意が必要です。

国家公務員の家賃補助は法令で明確に定められているため、民間企業の家賃補助と比較すると安定性が高いという特徴があります。

参照:人事院「国家公務員の諸手当の概要」

参照:e-Gov法令検索「一般職の職員の給与に関する法律」

国家公務員の家賃補助を受け取るための条件

国家公務員の家賃補助(住居手当)を受けるためには、一定の条件を満たす必要があります。受給資格として重要な条件には、以下が挙げられます。

- 自ら居住するための賃貸住宅を借り受けている

- 賃貸契約書に自分が契約者として記載されている

- 家賃を自分で支払っている

- 家賃が月額16,000円を超えている

- 国家公務員宿舎法による有料宿舎に居住していない

- 扶養親族ではない職員の配偶者、父母、配偶者の父母が所有または借り受けて居住している住宅に居住していない

また、家賃補助を受けるためには申請が必要で、賃貸契約関係を証明する書類を提出します。実際に筆者が提出を求められた書類は以下のとおりです。

- 賃貸借契約書のコピー

- 住民票の写し

- 実際に家賃を支払っていると分かるもの(口座の明細や領収書など)

なお、条件を一つでも満たさない場合は家賃補助を受け取れないため、賃貸契約を結ぶ際には注意しましょう。

国家公務員の家賃補助の計算方法

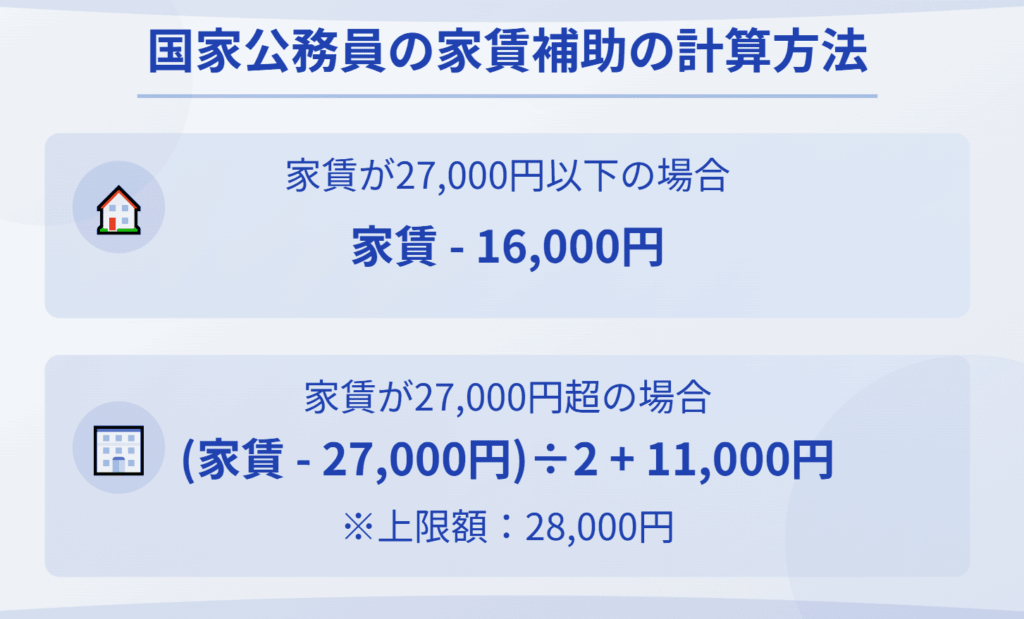

国家公務員の家賃補助(住居手当)は、家賃の金額によって計算方法が異なります。具体的には、家賃が27,000円以下の場合と27,000円を超える場合で、それぞれ異なる計算式が適用されます。

それぞれの詳細をみていきましょう

家賃が27,000円以下の計算式

家賃が27,000円以下の場合、国家公務員の家賃補助の計算式は以下のとおりです。

家賃補助額=家賃-16,000円

ただし、家賃が16,000円以下の場合、家賃補助は支給されません。これは基本的な条件となっており、家賃が16,001円以上の場合に初めて家賃補助の対象となります。

家賃が16,001円から27,000円までの範囲であれば、上記の計算式で求めた金額が家賃補助として支給されます。例えば、家賃が25,000円の場合は、25,000円-16,000円=9,000円が家賃補助として支給されます。

家賃が27,000円超の計算式

家賃が27,000円を超える場合、国家公務員の家賃補助の計算式は以下のとおりです。

家賃補助額=(家賃-27,000円)÷2+11,000円

ただし、上記の計算式で算出した額が28,000円を超える場合は、一律28,000円(上限額)が支給されます。

例えば、家賃が60,000円の場合、「(60,000円-27,000円)÷2+11,000円=27,500円」となり、家賃補助は27,500円です。家賃が61,000円以上の場合は、家賃補助は一律で上限の28,000円です。

自己負担率がもっとも小さい家賃

国家公務員の家賃補助を効率的に活用するためには、自己負担率がもっとも小さくなる家賃設定を知っておくと便利です。

家賃と家賃補助、自己負担額、自己負担率を整理すると、以下の表のようになります。

| 家賃 | 家賃補助額 | 実質負担額 | 自己負担率 |

|---|---|---|---|

| 20,000円 | 4,000円 | 16,000円 | 80.0% |

| 27,000円 | 11,000円 | 16,000円 | 59.3% |

| 40,000円 | 17,500円 | 22,500円 | 56.3% |

| 61,000円 | 28,000円 | 33,000円 | 54.1% |

| 70,000円 | 28,000円 | 42,000円 | 60.0% |

表から分かるとおり、家賃が61,000円のときに家賃補助は28,000円(上限額)で、自己負担率は最も低く54.1%となります。

家賃が61,000円を超えると家賃補助は28,000円で頭打ちとなり、自己負担率は上昇します。理論上、最もお得なのは家賃61,000円の物件で、実質自己負担額は33,000円です。

ただし、住居の選択は自己負担率だけでなく、立地・広さ・設備などを総合的に判断する必要があります。あくまで参考にとどめてください。

【ケース別】国家公務員の家賃補助の扱い

国家公務員の家賃補助(住居手当)は、さまざまな生活状況によって扱いが異なります。ここでは、以下のようなケース別の条件や注意点を解説します。

- 同棲している場合

- 公務員同士の同棲・夫婦の場合

- 育児休業中の場合

- 単身赴任中の場合

制度を誤解して損をしないよう、自身が該当するケースを確認しておきましょう。

参照:人事院「住居手当の運用について」

自分が契約して家賃を支払う同棲の場合は受給できる

同棲している場合でも、自分が賃貸契約者であり家賃を支払っていれば、国家公務員の家賃補助を受給できます。ただし、同棲の場合に家賃補助の申請ができるのはカップルのうちどちらか一方のみであり、二人が同時に申請するとルール違反です。

賃貸契約書に自分の名前が契約者として記載され、家賃の支払いが自分名義の銀行口座やクレジットカードから引き落とされていることが条件です。

なお、同棲カップルが家賃を折半して支払っている場合でも、契約者として支払いを行っている方が家賃補助を申請できます。

公務員同士の同棲や夫婦は一方が受給できる

公務員同士が同棲または夫婦である場合、家賃補助を受給できるのはいずれか一方のみです。申請する国家公務員が月額16,000円超の家賃を支払っていることが条件です。

基本的には、その住居の世帯主が家賃補助を受け取れます。家賃補助を二重取りすると処分の対象になる可能性があるため、注意が必要です。

育児休業期間中には受給できない

育児休業期間中は基本給与が支給されないため、国家公務員の家賃補助を含む各手当も支給の対象外です。

育児休業中には、給与の代わりに育児休業手当金として標準報酬月額の50%(最初の180日間は67%)が最長2年間支給されます。育児休業から復職後は、家賃補助の支給要件を満たしていれば再び家賃補助を受給できます。

参照:人事院「育児休業 常勤職員向けQ&A」

単身赴任先の住居でも受給できる

単身赴任している国家公務員は、単身赴任先の住居に対して最大28,000円の家賃補助を受給できます。さらに、家族が住む住居の家賃も支払っている場合は、配偶者等の住居に対しても最大14,000円の家賃補助があります。

なお、単身赴任先の住居が国家公務員宿舎法による有料宿舎である場合は、家賃補助の対象外となる点に注意しましょう。

国家公務員の家賃補助に関する注意点

国家公務員の家賃補助(住居手当)を受給する際には、以下のような注意点があります。

- 家賃に含まれない費用がある

- 持ち家は支給の対象外である

住居を決めるにあたって必ず確認しておきましょう。それぞれのポイントを詳しく解説します。

家賃に含まれない費用がある

国家公務員の家賃補助の対象は「賃料(家賃)」のみであり、その他の関連費用は家賃補助の条件に含まれません。関連費用を含めた支払い額が16,000円超の場合でも、賃料が16,000円以下だと家賃補助を受けられません。

家賃補助の計算に含まれない主な費用の例は、以下のとおりです。

- 共益費・管理費

- 駐車場代

- 敷金・礼金・保証金

- 水道光熱費

- インターネット利用料

賃貸契約時には、契約書上の「賃料」と「共益費」などの区分を確認し、家賃補助の申請の際にミスなく申告する必要があります。賃料と共益費等が一括で表示されている契約の場合は、不動産会社に内訳が分かる書類を発行してもらいましょう。

持ち家は支給の対象外である

国家公務員の持ち家に対する家賃補助は2009年に廃止され、2026年現在は支給されません。かつて、国家公務員が購入後5年以内の持ち家に住んでいる場合、年30,000円(月あたり2,500円)が支給されていました。

なお、国家公務員が家族や親族の持ち家に家賃を払いながら住んでいる場合も、同様に家賃補助の支給対象外です。

国家公務員の家賃補助を理解して新生活の準備を進めよう

国家公務員の家賃補助(住居手当)は、賃貸住宅に住む職員の家賃負担を軽減するための重要な制度です。条件や計算方法を正確に理解し、自分の生活状況に最適な住居選びに活用してください。

家賃補助を最大限に活用するためには、家賃が61,000円の物件が理論上最も効率的ですが、立地や間取りなどの総合的な条件を考慮して選ぶことが大切です。また、同棲や育休、単身赴任など、さまざまな生活状況によって家賃補助の扱いが異なる点にも注意が必要です。

国家公務員として新生活をスタートする際には、家賃補助の仕組みを理解し、長期的な視点で住居計画を立てることをおすすめします。将来的な転勤や単身赴任の可能性も考慮した住居選びを心がけましょう。

なお、本メディアでは国家総合職・国家一般職の年収やボーナスなど、ライフプランの立案に役立つさまざまな情報を掲載しています。他の記事もぜひご覧ください。

コメント